この論文は、[‘Agile Methods on the Shop Floor: Towards a “Tesla Production System”?”‘]([‘テスラ生産システム」に向けた「製造現場におけるアジャイル手法」’])というタイトルの論文に基づいて作成されました。発行者は[‘Weizenbaum Institut’](ヴァイツゼッカー研究所)です。 1. 概要: 2. 概要または序論 本稿は、以下の2つの問いを探求するディスカッションペーパーである。テスラはいかなる程度までデジタル企業とみなせるのか、そしてその結果として、我々は明確な「テスラ生産システム」の要素を見出すことができるのだろうか? EVスタートアップは、電動ドライブトレインに焦点を当てた競合自動車メーカーとして広く捉えられているが(確かにそうである)、本稿は、テスラはデジタル企業としてのみ完全に理解できると主張する。すなわち、デジタルエコシステムに組み込まれたデジタル製品を持つデジタル自動車会社である。シリコンバレーにルーツを持ち、ソフトウェアファーストのアプローチ、そしてユーザーアクティビティデータの戦略的活用が、この方向性を示している。 第二部では、テスラのソフトウェアへの根付きとシリコンバレーの祖先が、製造現場にソフトウェア開発から借用した手法を導入する理由をどの程度与えたのかを探る。ある程度、アジャイルソフトウェア開発のコンセプトが、テスラのまさに組立ラインにまで浸透している。 「テスラ生産システム」と明確に言うのは誇張かもしれないが、リーン生産パラダイムの相当な、そしておそらく永続的な変化の兆候を特定することができる。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: 研究トピックは、進化する自動車産業、特に電気自動車(EV)メーカーとしてのテスラの台頭という文脈の中に位置づけられます。テスラの出現は、従来の自動車のパラダイムに挑戦しており、デジタル企業としての性質と生産システムの特性について疑問を投げかけています。本稿では、テスラを電動パワートレインに焦点を当てたEVスタートアップとして捉える従来の認識を強調していますが、テスラをデジタルエンティティとして、デジタルエコシステム内で事業を行う存在としてより深く理解する必要があると主張しています。この視点は、テスラのシリコンバレーの起源、ソフトウェア中心のアプローチ、およびユーザーデータの戦略的活用に根ざしています。 既存研究の状況: 既存の研究は、テスラを自動車セクターにおける破壊的勢力として捉えることが多いですが、主にそのEV技術によるものです。しかし、本稿では、「デジタル企業」の特性と、ソフトウェア開発からのアジャイル手法の採用というレンズを通して、テスラの生産システムを理解することにギャップがあることを指摘しています。本稿では、製造業およびハードウェアエンジニアリングにおけるアジリティに関する学術文献は限られており、例外は主にプロトタイピングとメイカームーブメントにあると指摘しています。また、ソフトウェア中心のアジャイル手法はハードウェア製造に直接転用できないという業界での一般的な信念(「ビットは原子ではない」(Denning 2018))を指摘しています。 研究の必要性: この研究は、テスラによって例証される自動車製造における潜在的なパラダイムシフトを探求するために必要です。ソフトウェア開発で標準的なアジャイル手法が、ハードウェア生産、特にテスラでどのように適用されているか、そして適用されているのかを理解する必要性に対処しています。本稿では、デジタル化と物理製品のソフトウェア主導の性質の高まりによって推進される、確立されたリーン生産パラダイムの潜在的な変化を強調しています。特に産業界がデジタル技術をますます統合し、より迅速なイノベーションサイクルを求める中で、テスラのアプローチを理解することは、自動車産業および潜在的にはそれ以外の製造業の将来の軌跡を評価するために不可欠です。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 研究目的は、テスラがデジタル企業の特性を体現しているかどうかを調査し、テスラがソフトウェア開発からのアジャイル手法を製造プロセスにどの程度採用しているかを探求することです。最終的に、本稿は、これらの要因が、自動車産業における従来のリーン生産パラダイムを潜在的に修正または超越する明確な「テスラ生産システム」に貢献しているかどうかを判断することを目的としています。 主要な研究課題: 主要な研究課題は以下のとおりです。 研究仮説: 本稿では、従来の科学的な形式で仮説を明示的に述べていません。しかし、議論を導く暗黙の仮説は以下のとおりです。 5. 研究方法 研究デザイン: 本稿は、ディスカッションペーパーとして特徴付けられる定性的研究デザインを採用しています。主に理論的および概念的なものであり、既存の文献と業界の観察に基づいて、テスラの運用モデルと生産システムを分析しています。 データ収集方法: データ収集は、既存の文献、業界レポート、専門家の意見、およびテスラに関する公開情報の見直しに基づいています。これには以下が含まれます。 分析方法: 分析は主に記述的および解釈的です。著者は、デジタル資本主義、アジャイル手法、および生産パラダイム(フォーディズム、リーン生産)の理論的枠組みを通してテスラの慣行を分析しています。本稿では、比較アプローチを用いて、テスラの手法を従来の自動車メーカーやソフトウェア開発会社と比較しています。さまざまな情報源からの情報を統合して、テスラがデジタル企業であるという事例を構築し、製造におけるアジャイル手法の要素を特定しています。 研究対象と範囲: 研究対象は、テスラモーターズとその生産システムです。範囲は、テスラのデジタル企業としての特性と、自動車生産の文脈における製造におけるアジャイル手法の採用の分析に焦点を当てています。分析は公開情報に限定されており、テスラの施設内での主要な実証データ収集は含まれていません。 6. 主な研究結果: 主要な研究結果: 提示されたデータの分析: 本稿では、テスラの運用モデルと製造慣行を、デジタル企業とソフトウェア開発手法との類似点を描くことによって分析しています。テスラのOTAアップデート、FSD開発、ギガプレスの実装、および工場設計などの例を使用して、ハードウェア製造の文脈におけるアジャイルおよびデジタル原則の適用を説明しています。分析では、特にイノベーションのスピード、柔軟性、および顧客エンゲージメントの点で、テスラのアプローチと従来の自動車メーカーとの対比を強調しています。本稿では、テスラのシステムの一部の側面がリーン生産の原則と一致していることを認めつつも、アジリティとソフトウェア主導の反復に重点を置いていることが、大きな逸脱であることを示しています。 図のリスト: 提出された文書には図が含まれていません。 7.

Read More

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JAir cooling, aluminum alloy, aluminum alloys, Applications, CAD, Microstructure, Review, STEP, 自動車産業, 자동차, 자동차 산업

この論文の紹介は、[‘Warm forming of High-strength Aluminum alloys for the Automotive industry’]([‘自動車産業向け高強度アルミニウム合金の温間成形’])という、[‘Politecnico di Torino’]([‘トリノ工科大学’])によって発表された論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 概要または序論 本論文の目的は、6xxx系および7xxx系高強度アルミニウム合金に関するいくつかの実験の概要を示し、試験結果に照らしてそれらの主な機械的特性を分析することである。まず、アルミニウム、アルミニウム合金、およびそれらの温間成形に関する文献を紹介し、続いて現在の用途(自動車分野に重点を置いて)、アルミニウム合金の特性と問題点の概要を示す。レポートの主要部分を構成する次のセクションでは、適切な熱成形可能なアルミニウム合金であるAA6016、AA7021、およびAA7046を選択し、個々の実験の結果をデータと図を含めて詳細に説明する。実験には、引張試験、硬さ試験、金属組織学が含まれ、最後に結論を導き出す。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: 近年、温室効果への関心はますます高まっており、ほとんどすべての政府が二酸化炭素排出量の急速な増加を抑制し、カーボンニュートラルを達成し、地球を可能な限り早く救うための新しい政策と法令を制定している。自動車のエネルギー排出量は、私たちが特別な注意を払う必要のある点である。自動車の省エネルギー化のための多くの方法の中で、自動車の軽量化技術は、自動車産業の持続可能な発展にとって最も重要で、シンプルかつ効果的な方法であり、燃費を向上させ、排気ガスを削減することができる。自動車用途に利用できるすべての材料の中で、アルミニウム合金は間違いなくコストと軽量化の間の優れた妥協点である。アルミニウム合金は、その低密度、優れた耐食性、および容易な加工性(前述のとおり)により、自動車の軽量化に広く使用されている。 既存研究の状況: AA7XXX系は最も人気のある高強度アルミニウム合金であるため、多くの研究が熱処理プロセスに焦点を当ててきた。たとえば、Suleiman E. Al-lubaniらは2015年にAA7449の熱処理を研究し[4]、R. RANGANATHA1らは2013年にAA7049の多段階熱処理を研究した[5]。1946年という早い時期に、FINCHらはアルミニウム合金板の温間成形に関する研究を実施し、その結果、温間状態で成形すると引張特性が大幅に向上することが示された。1978年、F. Shehataらによる論文では、市販のアルミニウム合金は20〜300℃の温度で0〜6.6%の対応するひずみ変化を受けること、つまり温度が高いほど伸びが大きくなることが報告された[20]。 研究の必要性: AA6XXX系の強度が低いため、側面衝突ビームやAピラーおよびBピラーの耐荷重構造部品の軽量化を実現することは困難である。したがって、使用安全性の観点から、高強度7000系アルミニウム合金(Al-Zn-Mg-Cu)がOEMの間でますます普及しており、それらの高強度は自動車の耐荷重構造部材の強度要件を満たすことができるが、自動車における高強度AA7XXX系の適用は依然として限定的である。したがって、温間成形プロセスは、高強度アルミニウム合金のこの問題を解決することが期待されている。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本論文の目的は、6xxx系および7xxx系高強度アルミニウム合金に関するいくつかの実験の概要を示し、試験結果に照らしてそれらの主な機械的特性を分析することである。 主な研究: 適切な熱成形可能なアルミニウム合金であるAA6016、AA7021、およびAA7046を選択し、個々の実験の結果をデータと図を含めて詳細に説明する。実験には、引張試験、硬さ試験、金属組織学が含まれ、最後に結論を導き出す。 研究仮説: 本研究は、自動車産業における温間成形プロセスの適用可能性を検証することを目的としている。AA6016、AA7021、およびAA7046アルミニウム合金の機械的特性に対する温間成形の影響、および温間成形条件下での予備時効材と非予備時効材の特性の比較を調査するように設計されている。 5. 研究方法 研究デザイン: 本研究では、アルミニウム合金の機械的特性に対する温間成形および熱処理の影響を評価するために実験的デザインを採用した。研究には、室温および高温での引張試験、マイクロ硬さ試験、および金属組織学的分析が含まれていた。 データ収集方法: 分析方法: 研究対象と範囲: 研究対象は、AA6016、AA7021、AA7046の3種類の高強度アルミニウム合金である。本研究では、これらの合金の機械的特性に対する異なる熱処理(溶体化処理、予備時効処理)および温間成形温度の影響を調査した。範囲は、自動車用途に関連する特定の温間成形条件下での引張挙動、硬さ、および微細組織の実験的調査に限定された。 6. 主な研究結果: 主な研究結果: 提示されたデータの分析: 提示されたデータには、応力-ひずみ曲線、引張試験結果の表(表10、表11、表12)、マイクロ硬さ値(表13、表14)、および破断角測定値(表15)が含まれている。AA6016の引張試験データの分析から、温間成形は強度を大幅に向上させなかったものの、延性を維持したことが示された。AA7021およびAA7046の場合、予備時効処理は引張強度にプラスの効果を示し、特にAA7046で顕著であった。マイクロ硬さ試験の結果は、AA7046の硬さが熱処理後に低下することを示唆した。破面解析は、異なる条件下での合金の破断挙動に関する定性的な洞察を提供した。 図のリスト: 7. 結論: 主な調査結果の要約: 研究の学術的意義:

Read More

By userAluminium-J, Technical Data-Jaluminum alloy, aluminum alloys, ANOVA, Applications, CAD, Efficiency, Magnesium alloys, Review, 自動車産業, 자동차, 자동차 산업

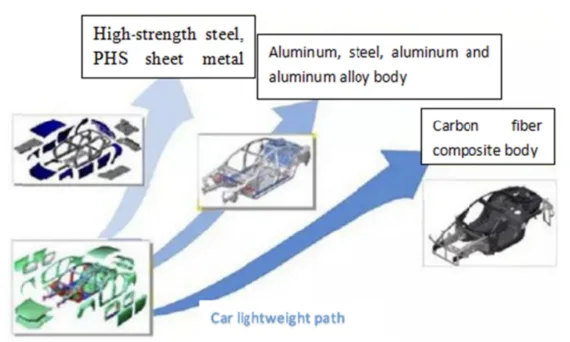

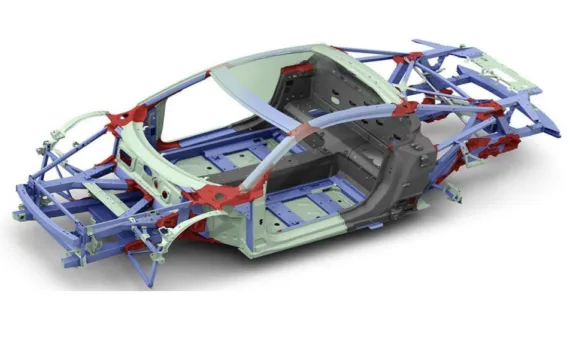

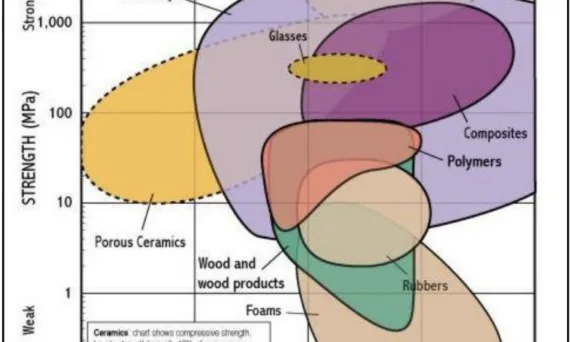

この論文の紹介は、[‘Advanced materials used in automotive industry-a review’]([‘AIP Publishing’]発行)に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 抄録または序論 抄録:本レビュー論文は、自動車の経済性、効率性、および性能に影響を与える軽量材料について明らかにすることを目的としています。炭素繊維とアルミニウムは、鋼のような他の金属と比較して軽量である傾向があり、自動車分野での利用範囲がより広いです。高品質鋼材はリサイクル可能であり、材料を経済的に生産的にします。炭素繊維は、自動車産業で使用されている既存の材料と比較して、破壊に対する高い抵抗性を持っています。高品質鋼材は費用対効果が高いです。車両における炭素繊維への関心の高まりは、その独特な特性の配置に関連しています。車両の構造における炭素繊維の利用は、具体的には繊維材料の費用、言い換えれば自動車業界で使用されている他の鋼よりも高価であること、および現代の大規模生産の状態下での車体の組み立ての困難さという2つの要因によって妨げられています。それにもかかわらず、構造の効率は、この生産性をもたらすさまざまな手段、すなわち、階層的、運用的、組み立て的、および計画的なものを考慮せずに、材料の費用のみに関して評価されるべきではありません。 序論より環境に配慮した車両への関心の高まりは、自動車業界にとって重要な課題です。炭素繊維のトレードマークである特性、すなわち重量比に対する最高の堅牢性、優れた成形性、並外れた腐食防止性、および再利用の可能性は、自動車業界において、重量を減らすという要求に応えるために、より重い材料(鋼または銅)を置き換える理想的な可能性となります。資金的および通常の必要性を満たすのに役立つ炭素繊維を使用した自動車改良の材料保証と創造的な思考の部分、およびさらに改良された運転快適性の要求が検討されています[3]。軽量化と衝突価値のエッジに対するより高品質でより優れた成形性の拡大する要求のために作られた炭素繊維アマルガム、および財政的および共通の必要性を満たすのに役立つ炭素繊維を使用した材料選択と革新的な自動車改良の鋳造部品としての炭素繊維半製品の特定の進歩、および同様に強化された運転快適性の要求が検討されています。より高品質でより優れた成形性の成長する要求のために作られた炭素繊維アマルガム、軽量化と衝突価値の観点、および炭素繊維半製品の特定の進歩は鋳造品として検討されています。炭素繊維は、このように自動車業界で最も一般的に使用される金属であり、さまざまな衝撃スタックを受け、試みることができます[38]。大規模な取り組みだけでなく、小規模な組織でも使用されています[2,3]。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: 自動車産業は、本質的な使用量を削減し、経済性を向上させる、より環境に配慮した車両を開発するというプレッシャーにますます直面しています。 これにより、軽量材料の探求と採用が必要になっています。 既存の研究の現状: 既存の研究では、資金的および通常のニーズを満たし、運転の快適性を向上させるために、炭素繊維を使用した材料保証と創造的な自動車改良が検討されています[3]。研究はまた、より高品質、より優れた成形性、軽量化、および衝突価値のエッジのための炭素繊維アマルガムに焦点を当てています。財政的および共通のニーズを満たし、運転の快適性を向上させることを目的として、材料選択と革新的な自動車改良のための鋳造部品としての炭素繊維半製品の特定の進歩が検討されています。 研究の必要性: この研究は、鋼や銅のようなより重い材料を置き換えることができる適切な軽量材料を特定し、レビューすることにより、自動車業界における重量を減らすという要求に対処するために必要です。 この移行は、より環境に配慮した車両を作成し、進化する業界の要求を満たすために不可欠です。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本レビュー論文は、軽量材料と、自動車の経済性、効率性、および全体的な性能への影響に関する洞察を明らかにすることを目的としています。 主な研究: 主な研究分野には、以下の調査が含まれます。 研究仮説: 仮説として明示的に述べられていませんが、この研究は、炭素繊維、アルミニウム、高品質鋼、マグネシウムなどの軽量材料を利用することで、以下に大きく貢献できるという前提を暗黙のうちに探求しています。 5. 研究方法 研究デザイン: 本研究では、既存の文献を統合して自動車産業における先進材料の包括的な概要を提供するレビュー論文デザインを採用しています。 データ収集方法: データ収集方法は、自動車用途における軽量材料に関連する既存の研究論文、記事、および出版物の徹底的なレビューを含みます。 分析方法: 分析方法は、レビューされた文献から収集された情報を要約、統合、および批判的に評価することに基づいており、軽量自動車材料の分野における主要な傾向、用途、および研究ギャップを特定します。 研究対象と範囲: 研究は、自動車産業に関連する軽量材料に焦点を当てています。 範囲は以下を含みます。 6. 主な研究結果: 主な研究結果: 提示されたデータの分析: 図の名前リスト: 7. 結論: 主な調査結果の要約: レビューの結論は、自動車の安全性の向上の要求の高まりは、より高品質の材料を必要とし、先進高強度鋼(AHSS)を自動車産業における重要な材料として位置づけているということです。 AHSS、炭素繊維、マグネシウム、およびアルミニウムは、自動車の安全性、効率性を向上させ、車両重量を削減するための主要な材料として特定されています。 炭素繊維は最も関与している材料として強調されており、AHSSは材料量の削減を通じてコストの懸念に迅速に対応しています。 鋼はグリーン経済の中心であり続け、マグネシウムは軽量化と性能向上のための戦略を提供します。

Read More

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JApplications, CAD, Die casting, Efficiency, Magnesium alloys, Review, 自動車産業, 자동차, 자동차 산업, 해석

本ドキュメントは、ASME国際機械工学会議および展示会(IMECE2009)で発表された研究論文「軽量ダイカスト自動車背もたれフレームのための製造制約とトポロジーおよび自由サイズ最適化」を要約したものです。世界最高のダイカスト技術専門家として、この詳細な分析は、論文の方法論、結果、および軽量ダイカスト設計、特に自動車応用分野への示唆を包括的に理解できるように作成されています。 1. 概要: 2. 研究背景: 3. 研究目的および研究課題: 4. 研究方法論 5. 主な研究結果: 6. 結論と考察: 7. 今後のフォローアップ研究: 8. 参考文献: 9. 著作権: 本資料は上記の論文に基づいて要約作成されており、商業目的での無断使用は禁止されています。Copyright © 2025 CASTMAN. All rights reserved.

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JApplications, CAD, Die casting, Efficiency, Magnesium alloys, Microstructure, Rare-earth elements, STEP, 自動車産業, 자동차 산업, 해석

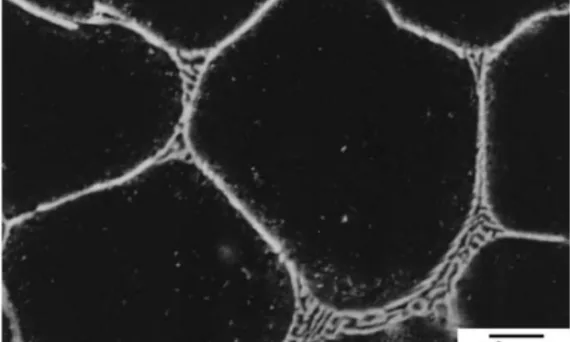

この論文サマリーは、[‘日本金属学会’]によって発行された[‘Die Castingで製造されたCa添加AM50マグネシウム合金における共晶相の研究 (Eutectic Phase Investigation in a Ca-added AM50 Magnesium Alloy Produced by Die Casting)’]論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 概要または序論 673 Kで均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金における共晶相について、X線回折法(XRD)およびエネルギー分散型分光法(EDS)を用いて調査しました。XRDおよびEDS実験の結果、共晶相はC15構造を持つAl₂Ca相で構成されており、平衡状態で10.76 atomic pctのマグネシウムを含んでいることが示されました。Al₂Ca相の溶解度ローブは、Mg-Al-Ca三元系格子において等原子分率66.7 at% Al組成線と平行に位置しており、これはマグネシウムがAl₂Ca相のカルシウムサイトを優先的に置換することを示唆しています。 3. 研究背景: 研究テーマの背景: マグネシウム合金は、従来の工学金属の中で最も低い密度を持ち、自動車の軽量化と燃費効率の向上を目的とした自動車分野での利用が拡大しています。しかし、現在の応用分野は、インストルメントパネルやステアリングホイールなど、室温で作動する一部の部品に限定されています。マグネシウム合金のさらなる実質的な増加は、パワートレイン部品、すなわち作動温度が約450 Kまで上昇する可能性のあるトランスミッションケースやエンジンブロックに合金を利用することで達成できます。これらの応用分野の主な要求事項は、マグネシウム合金の優れた高温性能です。カルシウムは、Mg-Al合金の高温機械的特性を改善するための、費用対効果が高く軽量な希土類元素の代替として考えられています。 既存研究の現状: 先行研究では、1.72 mass pctのカルシウムをダイカストAM50合金に添加すると、クリープ強度が1000倍に増加することが実証されています。AM50合金は、市販のマグネシウム合金の中でも、すでに優れたダイカスト性、延性、および破壊靭性の組み合わせを提供することで知られています。カルシウム添加によるAM50合金の耐クリープ性向上は、図1に示すように、α-Mg結晶粒を囲む共晶相に起因するとされています。この共晶相は、結晶粒界強化に効果的に寄与するか、クリープ変形中のα-Mg結晶粒の塑性流動を抑制する特徴を持つと予想されています。 研究の必要性: Ca添加AM50合金の高温性能を最適化するためには、共晶相の性質を理解することが重要です。非平衡相は、as-die-castのMg-Al-Ca合金で出現する可能性があります。平衡共晶相を正確に特定するためには、等温均質化処理が必要です。本研究は、平衡状態を確実にするために均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金で形成された共晶相を特定することを目的としています。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本研究の主な目的は、1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金で形成された共晶相を特定することです。この特定は、平衡状態を保証するために均質化処理された試料に対して、X線回折法(XRD)とエネルギー分散型分光法(EDS)の技術を組み合わせて実施されます。 主要な研究課題: 主要な研究課題は、均質化処理されたAM50-1.72 mass%Caダイカスト合金の共晶相の特性評価に焦点を当てています。これには以下が含まれます。 研究仮説: 本研究では、673 Kで均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金の共晶相は、平衡相、潜在的にはAl₂Caであると仮説を立てています。また、マグネシウムがAl₂Ca相に置換される可能性があると仮定し、Mg-Al-Ca三元系における溶解度ローブの方向を分析することにより、この置換の程度と優先順位を調査します。 5.

Read More

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JApplications, CAD, Efficiency, Review, Segment, 自動車産業, 자동차, 자동차 산업, 해석

この論文の概要は、[‘POLITECNICO DI TORINO’]によって発行された[‘LIGHTWEIGHT DESIGN OF VEHICLE SIDE DOOR’]という論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 抄録または序論 本論文では、温室効果ガス(GHG)排出量の増加に関する環境への懸念と、車両安全に関する政府規制の強化に対処しており、自動車産業がより軽量で安全な車両を製造するために新しい技術を採用する必要性を述べています。軽量設計は、燃費を向上させ、車両排出量を削減するための効果的な戦略として提示されています。研究は、従来は鋼鉄で作られている複雑なシステムである車両側面ドアのサブ構造に焦点を当て、安全性と性能を損なうことなく軽量化を達成するための複合材料の可能性を探求しています。本研究では、トヨタ ヤリス 2010年モデル用の複数の複合サイドドア構造を開発および評価し、静的設計要件、NVH設計基準、および耐衝撃性を考慮しています。ABAQUSおよびLS-DYNA数値シミュレーションツールを使用して、複合材設計の性能を、基準ソリューションとして機能する元の鋼製ドア構造と比較評価します。本論文は、複合材料の特性評価、有限要素モデルシミュレーション、静的およびモーダル解析、耐衝撃性評価を包括的に網羅し、複合材料を使用した車両サイドドアの軽量設計に関する包括的な調査を提供します。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: GHG排出量の増加に関する環境への懸念と、車両安全に関する政府規制の強化により、自動車メーカーは新しい技術を模索せざるを得なくなっています。軽量設計は、燃費の向上と車両排出量の削減のためにますます重要になっています。ただし、車両の軽量化技術は、顧客の快適性と車両の安全性を損なうものであってはなりません。 既存研究の現状: 自動車の研究開発部門は、従来の材料を代替するために、高張力鋼、アルミニウム、マグネシウム、複合材などの先進材料を積極的に研究しています。複合材は、より高い強度、より低い重量、より優れた耐食性などの利点を提供します。しかし、製造コスト、生産量、設計方法論、接合技術、リサイクル問題など、複合材の広範な採用には課題が残っています。車両の安全性は、自動車に軽量材料を実装する際に依然として重要な考慮事項です。 研究の必要性: 本研究は、安全性基準を維持しながら、軽量車両設計の課題に対処する必要性から動機付けられています。車両側面ドアのサブ構造は、その構造的な複雑さと機能的な重要性から、研究対象として選ばれました。従来の鋼製ドア構造は重量があり、このコンポーネントの複合材代替案を検討することは、車両全体の軽量化と性能向上を達成するために不可欠です。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 主な研究目的は、車両用の複合サイドドア構造を開発および評価し、軽量設計を達成しながら、静的、NVH、および耐衝撃性の要件を満たすことです。本論文は、従来の鋼鉄の代替として、車両サイドドアの設計に複合材料を使用することの実現可能性と利点を実証しようとしています。 主要な研究課題: 主要な研究は、以下の点に焦点を当てています。 研究仮説: 本研究では、複合サイドドア構造は、従来の鋼製ドアと比較して大幅な軽量化を達成しながら、剛性、NVH、および耐衝撃性の点で構造性能を維持または向上させることができると仮説を立てています。また、革新的な複合補強パネル設計は、従来の鋼製衝撃ビームと補強材を効果的に置き換え、複合サイドドアの全体的な性能を向上させることができるとも仮説を立てています。 5. 研究方法論 研究設計: 本研究では、複合サイドドア構造を設計および評価するために、数値シミュレーションベースのアプローチを採用しています。従来の鋼鉄と複合材の両方のドア設計の有限要素(FE)モデルを開発し、さまざまな荷重条件下で解析します。 データ収集方法: データは、ABAQUSおよびLS-DYNAソフトウェアを使用した数値シミュレーションを通じて収集されます。鋼鉄およびさまざまな複合材料(CFRP、GFRP、GMT、GMT-UD、GMT-TEX、SIMS)の材料特性は、FEモデルの入力パラメータとして使用されます。シミュレーション出力には、応力分布、変位、侵入測定、および衝突シミュレーションにおけるダミーの生体力学的反応が含まれます。 分析方法: 研究対象と範囲: 研究対象は車両サイドドア構造であり、特にトヨタ ヤリス 2010年モデルを対象としています。範囲には以下が含まれます。 6. 主な研究結果: 主要な研究結果: 提示されたデータの分析: 論文全体、特に第6章と第7章に示されている図表のデータは、主要な研究結果を裏付けています。図6.1-4、6.1-8、および6.1-11は、静的荷重下での変位分布を示しており、複合ドアの変位が減少していることを示しています。表6.1-1、6.1-3、および6.1-5は、応力と変位を定量化し、同等または改善された静的性能を確認しています。図7.1-3は、衝突シミュレーションにおける侵入変位履歴を示しており、複合ドアの侵入が減少していることを示しています。図7.2-5、7.2-8、7.2-9、および7.2-10は、生体力学的反応を示しており、複合ドアが安全規制の制限を満たしていることを示しています。表7.3-1は、質量削減データを要約し、複合ソリューションの軽量化の可能性を強調しています。 図のリスト: 7. 結論: 主な調査結果の概要: 本研究は、複合材料が車両サイドドア構造において鋼鉄に代わる実行可能な代替案を提供し、大幅な軽量化を達成し、構造的および安全性能を維持または向上させるという結論を下しています。複合ドアソリューションは、同等の静的剛性、強化されたNVH特性、および侵入低減とエネルギー吸収の点で優れた耐衝撃性を示しました。衝突シミュレーションにおける生体力学的反応は、FMVSS214規制制限内にあり、適切な乗員保護を示しています。革新的な複合補強パネル設計は、軽量化の可能性をさらに高めます。 研究の学術的意義: 本研究は、車両サイドドア設計への複合材料の応用に関する包括的な調査を提供することにより、学術分野に貢献しています。複合構造の静的、NVH、および耐衝撃性性能を評価するための詳細な数値シミュレーション方法論を提供します。また、本研究は、自動車構造用途における複合材料の挙動に関する理解を深め、軽量車両設計と安全に関する将来の研究のための貴重なデータを提供します。 実際的な意味合い:

Read More

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JCAD, Die casting, Efficiency, Review, 自動車産業, 金型, 금형, 자동차, 자동차 산업, 해석

この論文概要は、[‘デザインサイエンス研究を用いた高圧ダイカスト射出サブセットのケースベース製品開発’]という論文に基づいており、[‘FME Transactions’]に発表されました。 1. 概要: 2. 研究背景: 研究テーマの背景: 自動車産業は、現代社会の経済構造において重要な役割を果たしており、生産システム技術開発の最前線に位置しています。組織は、イノベーションと製品改善のために研究開発活動への資源投入を絶えず増やしています。スペアパーツの消費は、生産システム内における経済的および人的資源の消費の主な要因です。持続可能な製造は、経済的、環境的、社会的側面を考慮して、実行可能な生産を創出するパラダイムであり戦略です。メンテナンスは、戦略的、運用、戦術レベルだけでなく、長期的な成果に対する活動管理に不可欠であり、生産量、コスト、生産システム可用性、効率に影響を与えます。ダイカストは、金属加工産業で広く使用されていますが、特に高温にさらされる部品や装置に深刻な摩耗を引き起こします。特に、高圧ダイカストの射出ノズル領域は、頻繁な交換と生産性の損失のため注意が必要です。 既存研究の現状: 既存の研究では、主要なスペアパーツの選択と根本原因の特性評価のためのデータ収集の重要性を強調し、パレート分析、FMEA、石川ダイアグラムなどのツールを活用しています。製品開発の複雑さが増すにつれて、データに基づいた意思決定の必要性が高まっています。製品データ管理メンテナンスシステムは、対立する要因をよりよく理解するのに適していると考えられています。イノベーションと最適な性能/コスト比は、効果的なリスク管理とともに製品開発の重要な要素です。産業4.0におけるメンテナンス技術と効果的な人的資源管理も、持続可能性を高めるための主要な研究分野です。以前の研究では、最適なスペアパーツ管理のためのモデルと、データ収集やメンテナンスコストの増加など、持続可能なメンテナンスへの障壁が特定されています。デザインサイエンス研究 (DSR) は、複雑で不明確な問題を解決し、既存の製品から新しい製品を開発するための有用な方法論として認識されています。 研究の必要性: ダイカストプロセスにおける射出ノズル領域とその金型接続部は、近年いくつかの変更があったにもかかわらず、依然として頻繁な交換、プロセス停止、生産性損失を経験しています。これは、特にこれらの重要な領域におけるプロセス効率を向上させるために、ノズルと接続領域に関する新しい概念の研究の緊急性を強調しています。現状は、高圧ダイカスト射出システム内でのスペアパーツ要求の削減、スペアパーツの寿命延長、取得コストの削減、および装置の是正メンテナンス時間の短縮の必要性を強調しています。 3. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本論文の目的は、高圧ダイカスト射出システム内において、人的、機械/プロセス、またはサプライヤーレベルで発生する主要な問題の分析と緩和に資源を集中することにより、持続可能なメンテナンスをどのように達成できるかを示すことです。本研究は、デザインサイエンス研究 (DSR) を通じて新しい射出サブセットの概念を実装することによって得られる有益な結果を示すことを提案します。 主要な研究課題: 主要な研究課題は、デザインサイエンス研究 (DSR) 方法論を用いた高圧ダイカスト射出サブセットのケースベース製品開発です。これには、ザマック高圧ダイカスト射出機 (ZHPIM) 用の新しい射出サブセットの概念を開発および実装するための反復的なDSRプロセスが含まれます。 研究仮説: 新しい射出サブセットの概念の実装は、以下のような有益な結果をもたらすと仮説を立てています。 4. 研究方法論 研究デザイン: 本研究では、デザインサイエンス研究 (DSR) を反復的な研究方法論として採用し、特にデザイン思考と既存のDSR段階を組み合わせたSiedhoff [35] のDSRプロセスを使用しました。DSRサイクルの開始点は、ケースベースの推論アプローチに従って、研究対象製品の初期設計でした。DSRサイクルは、探索的研究、問題の明確化、ソリューションの確立、およびソリューションの推奨につながる規範的研究で構成されていました。 データ収集方法: データ収集には以下が含まれます。 分析方法: 使用された分析方法は次のとおりです。 研究対象と範囲: 研究対象は、鋼線ロープ端部にザマック5を射出するために使用されるザマック高圧ダイカスト射出機 (ZHPIM) でした。範囲は、ZHPIMの射出システム、特にザマック射出ノズル (ZIN) および関連部品を含む射出サブセットコンポーネントに焦点を当てました。本研究では、これらのコンポーネントのスペアパーツ消費量、故障モードを分析し、改善策を開発しました。 5. 主な研究結果: 主要な研究結果: データ解釈: パレート分析は、研究の焦点を最もコストのかかるスペアパーツに効果的に向けました。介入の分類により、射出システム、特にZINが改善の主要な領域であることが明らかになりました。DSR方法論は、反復的な設計とテストを通じて、ZINの早期摩耗の問題に首尾よく対処しました。モデル01からモデル07への進展は、DSRが高圧ダイカストシステムの持続可能性と運用効率を向上させる大幅に改善された射出サブセットの開発に効果的であることを示しています。最終モデル07は、故障モードが脆性破壊から塑性変形摩耗に移行し、より予測可能で管理可能な摩耗プロセスを示しています。 図のリスト: 6. Conclusion: 6.

Read More

本論文要約は、[‘THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI’]によって発行された[‘LEAN MANUFACTURING – PROCESS AUTOMATION AND ELIMINATION OF PRODUCTION LOSSES IN ROMANIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY’]という論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 抄録または序論 本論文は、製造企業にとって最も重要な経営手法として確立されているリーン生産方式の重要性について論じています。「シックスシグマ」品質ツールと組み合わせて使用されるリーン生産方式は、トヨタ生産システムに基づいており、1995年にWomackとJonesによって欧米企業向けに適合され、基本的なオペレーション能力を強調しています。リーン生産方式は、柔軟な組立セルまたはライン、複雑な作業、高度な技能を持つ作業者、優れた製品品質、多様な互換部品、必須の高品質、生産プロセス改善によるコスト削減、国際市場およびグローバル競争力を包含します [2]。TRW Automotiveは、皮革製品準備分野におけるこれらの概念の実践的な応用例です。 本論文では、リーン生産方式を、製造システム内のムダ(”Muda”)の排除に焦点を当てた体系的な方法論として紹介し、過負荷(”Muri”)や作業負荷の不均一(”Mura”)によって生じるムダも考慮に入れています。製品またはサービスを消費する顧客の視点から、「価値」とは、顧客が喜んで費用を支払うあらゆる行為またはプロセスと定義されます。最小限のコストで製造するという生産哲学は、損失を排除することで、顧客の注文から製品の納入までのリードタイムを短縮することを目的としています。LEAN原則の導入は、今日のコスト削減が市場の現実である生産環境において、重要な生存戦略となっています。リーン生産方式の主要な柱は、図1に簡潔に説明されています。 3. 研究背景: 研究テーマの背景: リーン生産方式、またはリーン生産は、製造システム内のムダ(”Muda”)を排除することに焦点を当てた体系的な方法論として定義されます。これは、過負荷(”Muri”)や作業負荷の不均一(”Mura”)によって発生するムダまで含みます。顧客の視点から、「価値」とは、顧客が支払う意思のある行為またはプロセスを意味します。最小限の製造コストで生産するという中核となる哲学は、ムダの排除を通じて、受注から納品までのサイクルタイムを短縮することを目的としています。LEAN原則の導入は、コスト削減が市場の現実である生産環境において、生き残るための不可欠な戦略へと進化しました。 既存研究の現状: 本手法は、トヨタ生産システムに根ざしており、WomackとJones [2]によって欧米産業向けに適合されました。本論文は、大野耐一氏による7つの生産ロス分類 [3] を参照しており、確立されたリーン生産方式理論に基づいていることを示しています。これらのロスには、過剰生産、手待ち、運搬、加工、在庫、動作、不良修正が含まれます。 研究の必要性: 競争の激しい市場環境において、継続的なコスト削減は不可欠です。本論文は、企業が競争力を維持するためにはリーン生産方式を採用する必要があると主張しています。さらに、人間主導の工程改善の限界を指摘し、自動化によってこれらの限界を克服し、人間の能力を超える効率性と信頼性を向上させることができると示唆しています。自動化は、一貫した結果を達成し、手作業に伴う本質的な変動性に対処するための解決策として提示されています。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本研究の主な目的は、ルーマニアのティミショアラにあるTRW Automotiveにおけるリーン生産方式のフレームワーク内での自動化導入を調査することです。本研究は、工程自動化が自動車産業の環境において、生産ロスの削減と製造効率の向上にどのように貢献できるかを実証することを目的としています。 主要な研究課題: 主要な研究焦点は、TRW Automotiveにおけるステアリングホイールのダイカスト工程の自動化に関する事例研究です。これには、手動工程段階から自動化工程段階への移行を分析し、生産性、品質、コスト削減、および安全性の面で期待される利点を評価することが含まれます。 研究仮説: 暗黙の研究仮説は、リーン生産方式のフレームワーク内で自動化技術を戦略的に導入することで、以下の主要な業績評価指標の大幅な改善につながるだろうということです。 5. 研究方法論 研究デザイン: 本研究では、TRW

Read More

この論文の要約は、[‘ASCE’]によって発行された「Analysis on the Development of Light-Weight Automobile Body」という論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 概要または序論 自動車産業の急速な発展と人々の生活の質の継続的な向上に伴い、車両の経済的および環境的要因が人々の注目を集めており、それが軽量自動車の開発を自動車開発のますます主流な方向へと向かわせています。本論文では、文献の手法を用いてこの問題を分析し、中国と先進国における軽量車の開発の比較を概説します。本稿では、車両重量削減の意味を簡潔に説明し、軽量車両車体とその実現方法、軽量車体の性能と技術経済性を分析します。最後に、中国の自動車軽量化産業の発展方向と、中国の軽量自動車のコスト、構造、サプライチェーンの3つの側面について議論します。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: 自動車産業の急速な拡大は、生活水準の向上に対する継続的な要求によって推進され、車両設計における経済的および環境的配慮の重要性を増幅させました。これらの要因の融合により、軽量自動車の開発は、自動車工学分野における主流のトレンドとして浮上しました。論文で述べられているように、「自動車産業の急速な発展と人々の生活の質の継続的な向上に伴い、車両の経済的および環境的要因が人々の注目を集めており、それが軽量自動車の開発を自動車開発のますます主流な方向へと向かわせています。」 既存研究の現状: 先進国は歴史的に、軽量車両の設計と開発の最前線に立ってきました。論文は、「先進国は、軽量車両の設計と開発に最初に注意を払ってきました」と述べています。1998年のフォルクスワーゲンの先駆的な軽量モデルは、この初期の焦点の好例です。現在、北米は自動車軽量材料の最大の市場であり、ヨーロッパがそれに続いています。ドイツの自動車産業は、新素材と機械製造における高度な製造能力を特徴としており、軽量車両の開発を促進する上で明確な優位性を持っています。中国の軽量化産業は遅れて始まりましたが、特に新エネルギー車の成長に伴い、急速に加速しています。「中国の軽量化産業は遅れて始まり、その技術と応用レベルは、ドイツ、米国、日本などの先進国に比べて遅れています。しかし、新エネルギー車の開発に伴い、中国の軽量材料は加速しています。」 研究の必要性: 自動車の軽量化は、自動車分野における省エネルギーと環境保護を達成するための不可欠な戦略として提示されています。代替エネルギー源に加えて、車両重量の削減は非常に重要です。論文で引用されている調査データによると、車両重量を10%削減すると、燃料効率が6〜8%向上する可能性があります。車両総重量の約30%を占める車体は、軽量化の主要なターゲットです。「調査データによると、車両重量を10%削減すると、燃料効率が6〜8%向上する可能性があります。車体は車両総重量の約30%を占めています。」さらに、軽量化は、燃費、車両制御の安定性、衝突安全性などの車両性能パラメータを向上させます。論文は、「したがって、車体が軽量であるほど、車両の燃費、車両制御の安定性、および衝突安全性に有利です」と強調しています。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本研究は、軽量自動車車体の開発を包括的に分析することを目的としています。研究目的は次のとおりです。中国と先進国間の軽量車両の開発進捗状況の比較、車両重量削減の重要性の解明、軽量車両車体の設計、実現方法、性能特性、および技術経済性の分析、そして、コスト最適化、構造革新、サプライチェーンの強化を考慮した中国自動車軽量化産業の将来の発展方向について議論すること。論文は、研究目的を次のように明記しています。「本論文では、文献の手法を用いてこの問題を分析し、中国と先進国における軽量車の開発の比較を概説します。本稿では、車両重量削減の意味を簡潔に説明し、軽量車両車体とその実現方法、軽量車体の性能と技術経済性を分析します。最後に、中国の自動車軽量化産業の発展方向と、中国の軽量自動車のコスト、構造、サプライチェーンの3つの側面について議論します。」 主要な研究課題: 本論文の主要な研究領域は次のとおりです。 研究仮説: 正式な仮説として明示されていませんが、研究は次の暗黙の仮定の下で進められます。 5. 研究方法論 研究デザイン: 本研究では、文献レビューデザインを採用し、既存の学術研究および業界レポートを統合して、軽量自動車車体の開発を分析します。論文は明示的に「本論文では、文献の手法を用いてこの問題を分析し…」と述べています。 データ収集方法: データ収集は文献分析に基づいており、自動車軽量化に関連する公開された研究、技術論文、および業界出版物を活用しています。 分析方法: 使用された分析方法は、主に記述的および比較対照的です。論文は、軽量車両車体の開発の概念、技術、およびトレンドを説明し、分析します。また、中国と先進国間の開発状況とアプローチを比較します。 研究対象と範囲: 本研究は、軽量車両の開発、特に自動車車体に焦点を当てています。範囲は、技術的進歩、材料応用、構造設計、性能に関する考慮事項、経済的側面、および軽量自動車車体エンジニアリングの将来のトレンドを網羅しており、特に中国の自動車産業の文脈に重点を置いています。 6. 主な研究結果: 主要な研究結果: 本論文では、自動車の軽量化を達成するための3つの主要なアプローチを特定しています。 本論文では、さらに複数の側面から軽量車体の性能を分析しています。 提示されたデータの分析: 図のリスト: 7. 結論: 主な研究結果の要約: 本研究は、経済的および環境的な必然性によって推進される軽量自動車車体が、自動車開発の主流の方向であると結論付けています。中国の自動車産業は、軽量化技術を積極的に追求しています。軽量化を達成するための主要な戦略には、新しい軽量材料(高張力鋼、アルミニウム合金、炭素繊維複合材料、プラスチック)の適用、高度な製造技術(ホットスタンプ、ハイドロフォーミング)の実装、および車体構造の最適化(トポロジー最適化)が含まれます。性能分析は、構造強度、剛性、安全性(パッシブおよびアクティブ)、およびNVH特性を網羅する必要があります。経済性分析は、軽量化ソリューションの費用対効果を保証するために非常に重要です。中国の自動車軽量化産業の将来の方向性は、全アルミニウム車体の採用の増加、プラスチックのような非金属材料のより広範な使用、および3Dプリンティングのようなハイテクアプリケーションの統合を含みます。 研究の学術的意義: 本論文は、軽量自動車車体の開発に関するハンドブックレベルの包括的な概要を提供します。既存の文献を統合して、自動車軽量化における主要な技術、材料、設計手法、および性能に関する考慮事項の体系的な分析を提示します。中国と先進国に関する比較の視点は、軽量車両エンジニアリングのグローバルな状況に貴重なコンテキストを追加します。 実用的な意味合い: 研究結果は、軽量化戦略を追求する自動車エンジニア、設計者、および製造業者に実用的なガイダンスを提供します。材料、製造プロセス、構造設計、性能属性、および経済的要因を考慮した全体論的なアプローチの重要性を強調しています。中国の自動車産業にとって、本論文は、軽量車両の生産を効果的に進歩させるために、材料、技術、およびサプライチェーン開発の継続的な革新の必要性を強調しています。 研究の限界と今後の研究分野:

Read More

本論文要約は、[‘TMS (The Minerals, Metals & Materials Society)’]によって発行された[‘Life Cycle Environmental Impact of Magnesium Automotive Components’]という論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 抄録または序論 自動車産業におけるマグネシウムの応用開発は、大きな注目を集めています。この注目の重要な側面の一つは、マグネシウム部品のゆりかごから墓場までの環境影響の検討です。この問題に適切に対処するためには、ライフサイクルアセスメント(LCA)を実施する必要があります。本論文では、自動車部品、すなわちコンバーターハウジングに関するそのような評価について報告します。本研究では、マグネシウムインゴットの生産から製造・組立、使用、リサイクルに至るまでの詳細な影響を調査します。広範な感度分析を実施し、部品の環境性能を向上させることができる主要なプロセスパラメータの影響を調べます。考慮されるパラメータは、SF6以外のカバーガス、製品歩留まりの向上、二次マグネシウムの使用です。この分析から、いくつかの環境性能シナリオを提案し、中国で生産されたマグネシウム、アルミニウム、鉄を使用して作られた同様の機能部品の影響を比較するために使用します。調査の結果、マグネシウム部品の軽量化によって温室効果ガス影響を大幅に削減できる可能性が明確に示されています。また、影響を低減するためのプロセス改善は、自動車の使用においてマグネシウムが他の競合金属に匹敵するようになる損益分岐点を短縮します。 3. 研究背景: 研究テーマの背景: 自動車からの排出量削減に向けた環境への意識の高まりにより、車両の軽量化を達成するための軽量マグネシウム部品の使用が増加しています。この傾向は、軽金属バリューチェーンに関連する環境影響の明確な理解を必要としています。本論文では、この重要な領域に焦点を当て、マグネシウム自動車部品の製造、使用、リサイクルに関連する温室効果ガス影響に取り組み、バリューチェーンの環境性能を向上させるためのいくつかの課題について議論します。 既存研究の現状: マグネシウム部品のライフサイクル段階は、広義には鉱石からのマグネシウム合金の生産、代表的なマグネシウム部品の製造、組立、自動車の使用、そして使用済み自動車(ELV)のリサイクルを含みます。多くの研究者が、電解プロセスによるマグネシウム金属生産の温室効果ガス影響を定量化することに注意を払ってきました[1, 2]。しかし、部品製造に関連する環境問題、および自動車に製造されたマグネシウム部品を使用することによって得られる利点は、限られた注目しか受けていません。本論文では、製造、使用、リサイクルの段階を追加することにより、ゆりかごから墓場までの環境影響に関する理解を深め、ライフサイクル境界をゆりかごから墓場まで拡張する試みを行いました。 研究の必要性: マグネシウム自動車部品の環境影響を全体的に理解するためには、マグネシウム生産段階を超えて、ライフサイクル全体を分析することが重要です。本研究は、環境性能に影響を与える重要な段階とパラメータを特定し、バリューチェーン全体で改善の機会を模索し、それによって自動車設計における材料選択に関する情報に基づいた意思決定を促進するために必要です。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本LCA研究の主な目的は、マグネシウム自動車部品のライフサイクル全体を通して環境影響に大きく寄与するさまざまなプロセス、材料、およびシステムを評価することです。さらには、そのような影響を削減することを目的とした可能な改善策を特定することです。上記の目標に対処するために選択された影響カテゴリは、製品システムからの温室効果ガス(GHG)排出量を扱う地球温暖化影響です。 主要な研究課題: 主要な研究課題は、自動車に使用されるマグネシウムコンバーターハウジング(CH)に関連する、ゆりかごから墓場までのGHG排出量を定量化し、分析することです。これには以下が含まれます。 研究仮説: 本研究は、暗黙のうちに以下の仮説を立てています。 5. 研究方法論 研究デザイン: 本研究では、国際規格に準拠した、ゆりかごから墓場までのライフサイクルアセスメント(LCA)手法を採用しています。システム境界は、一次マグネシウム生産、製造および組立、車両使用、オープンループリサイクルによる二次マグネシウム生産の4つのライフサイクル段階を包含します(図2)。各ライフサイクル段階内のユニットプロセス群を表す一般的な製品システムアプローチを採用しました。 データ収集方法: オーストラリアでのAMC独自技術を用いた電解プロセスによるマグネシウム生産、および米国での製造プロセス(HPDC)に関する一次データを利用しました。補助材料およびエネルギー消費に関するデータは、SimaProやecoinventなどの業界データおよびデータベースから導き出されました。具体的なデータソースは以下の通りです。 分析方法: LCAモデルは、SimaPro LCAソフトウェア[11]を使用して開発および分析されました。地球温暖化係数(GWP)を影響カテゴリとして選択し、GHG排出量を機能単位(コンバーターハウジング)あたりkg CO2-eqで定量化しました。主要なパラメータを変化させて感度分析を実施し、全体的なGHG影響に対する影響を評価しました。代替材料(アルミニウムおよび鉄)およびさまざまな生産シナリオ(例:中国のマグネシウム生産、さまざまなカバーガス)との比較分析を実施しました。 研究対象と範囲: LCAの対象は、AZ91合金製のマグネシウムコンバーターハウジング(CH)であり、オートマチックトランスミッションを搭載した自動車に使用される代表的な自動車部品です(図1)。機能単位は「製品自体、すなわちCH」と定義されます。本研究は地球温暖化影響に焦点を当て、地理的にオーストラリアと米国での生産、および米国での車両使用に範囲を限定しています。分析では、電解プロセスで生産されたマグネシウムと米国での二次マグネシウム生産を考慮しています。 6. 主な研究結果: 主要な研究結果: 提示されたデータの分析: データは、車両使用段階が自動車部品のGHG排出量を支配的に占めていることを明確に示しています。マグネシウムを使用した軽量化は、これらの使用段階の排出量を削減する上で大きな可能性を提供します。ただし、生産および製造段階、特にSF6カバーガスの使用は、全体的なフットプリントに大きく寄与しています。感度分析は、プロセス改善、特にカバーガス置換とリサイクル率の向上が、マグネシウム部品の環境影響を緩和する上で効果的であることを強調しています。比較分析は、材料選択の環境上の利点を評価する際に、ライフサイクル全体と生産シナリオを考慮することの重要性を強調しています。 図リスト: 7.

Read More

![FIGURE 2. Light Vehicle Metallic Material Trends, North America [12, 13]](https://castman.co.kr/wp-content/uploads/image-1077-541x342.webp)

![Fig. 1. Lean Manufacturing pillars [1]](https://castman.co.kr/wp-content/uploads/image-732-556x342.webp)