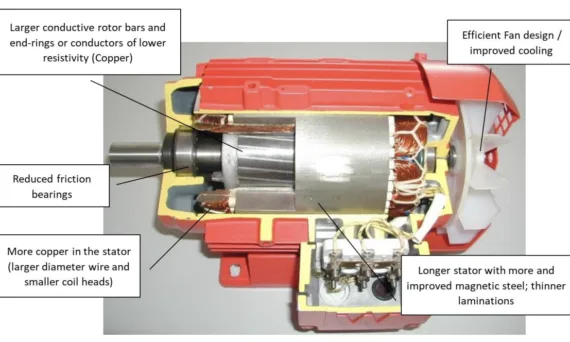

この記事では、[EU-MORE]が発行した論文「D 4.1. MOTOR SYSTEM EFFICIENCY TRENDS」を紹介します。 1. 概要: 2. 抄録または序論 論文「D 4.1. MOTOR SYSTEM EFFICIENCY TRENDS」は、エネルギー効率の重要性に対する世界的な意識の高まりと、モーターの最低エネルギー性能基準(MEPS)の実施の増加によって推進されている、モーターシステム効率の動向の概要を提供します。この文書では、モーター効率クラスの進展を強調し、IE3を超えてスーパープレミアム(IE4)およびウルトラプレミアム(IE5)レベルに達しています。誘導モーター、永久磁石モーター、同期リラクタンスモーターなど、さまざまなモーター技術について議論し、特に固定速度および可変速度アプリケーションに焦点を当てて、それらの効率とさまざまなシナリオでの適用性を評価しています。レポートでは、モーターシステムの効率を最適化する上での可変速ドライブ(VSD)の役割も探求し、強化された監視、メンテナンス、およびシステム全体のパフォーマンスのためのデジタル技術の統合について掘り下げています。 3. 研究背景: 研究トピックの背景: エネルギー効率とその複数の利点に対する意識の高まりと、モーターに関する最低エネルギー性能基準(MEPS)を実施する国が増加していることが、この研究の核心となる背景を形成しています。この世界的な傾向は、モーターのエネルギー効率の大幅な進歩を促し、IE3規格を超えてスーパープレミアム効率モーター(IE4およびIE5)を達成するに至りました。この論文は、これらの進歩とその産業応用への影響を理解する必要性に取り組んでいます。 既存研究の現状: 現在の市場では、IE4効率の誘導モーターが入手可能であり、永久磁石モーターや同期リラクタンスモーターなどの技術により、IE4およびIE5の効率限界を超えることが可能になっています。三相かご形誘導モーター(SCIM)は、その信頼性から固定速アプリケーションで依然として好まれています。しかし、ラインスタート永久磁石モーター(LSPM)やDOL同期リラクタンスモーター(SynRM)などの技術も代替として登場しています。可変速アプリケーションでは、永久磁石同期モーター(PMSM)と同期リラクタンスモーター(SynRM)は、誘導モーターに代わる効率的で信頼性の高い代替品として認識されており、同期速度でローター損失を排除することでIE5効率レベルを超えることができます。 研究の必要性: モーター効率の動向を理解することは、産業界がエネルギー効率の高いソリューションを採用し、進化するMEPS規制に準拠するために不可欠です。この研究は、利用可能なモーター技術、その効率特性、およびモーターシステムの性能をさらに最適化するためのデジタル技術の可能性に関する包括的な概要を提供するために必要です。この知識は、エネルギー節約と運用効率を最大化するために、モーターの選択、アプリケーション、およびメンテナンスに関する情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: このレポートの主な目的は、モーターシステムの効率における現在の動向を分析し、提示することであり、モーター設計の技術的進歩、可変速ドライブの役割、およびデジタル技術の統合に焦点を当てています。モーター技術と効率改善に関するハンドブックレベルの概要を提供し、この分野における最新の開発と機会について関係者に情報を提供することを目指しています。 主な研究内容: 研究仮説: このレポートは、記述的かつ分析的な性質のものであり、特定の仮説を検証するのではなく、動向と技術的な概要を提示することに焦点を当てています。したがって、研究仮説は明示的に定式化されていません。 5. 研究方法 研究デザイン: このレポートでは、モーター技術と効率の動向に関連する既存の文献、業界標準、および市場データのレビューに基づいた記述的研究デザインを採用しています。情報を統合して、モーターシステム効率の現状と将来の方向性に関する包括的な概要を提供します。 データ収集方法: データは、電気モーター、可変速ドライブ、およびモーターシステムにおけるデジタル技術に関連するカタログデータ、技術文献、業界レポート、および規格文書から収集されます。特定の情報源は、カタログデータに基づくISR-UC、およびVSD効率に関するIEA-4EMSAなど、文書全体で参照されています。 分析方法: 分析は質的であり、さまざまなモーター技術と効率クラスの比較評価を含みます。効率の動向、技術の比較、およびモーターシステムの性能に対するさまざまな要因の影響を示すために、図と表を通じてデータが提示されます。レポートは情報を統合して、モーターシステム効率における主要な動向、機会、および課題を特定します。 研究対象と範囲: 研究範囲は、産業応用に関連するさまざまな電気モーター技術を包含し、三相ラジアル磁束モーターに焦点を当てています。誘導モーター、同期モーター(永久磁石および同期リラクタンス)、およびこれらの技術のラインスタートバージョンが含まれます。範囲は、可変速ドライブとモーターシステムに適用可能なデジタル技術にも及びます。地理的な範囲は、主にEU-MOREのようなEU規制とイニシアチブを考慮して、ヨーロッパのコンテキストに焦点を当てています。 6. 主な研究結果: 主な研究結果: 提示されたデータの分析: 図の名前リスト: 7. 結論: 主な調査結果の要約: この調査では、モーター効率は技術の進歩と規制圧力によって推進され、継続的に向上していると結論付けています。同期モーター技術と高度な誘導モーター設計は、IE4およびIE5効率レベルを達成するための鍵となります。可変速ドライブと新興のワイドバンドギャップ半導体は、特に可変負荷アプリケーションにおいて、モーターシステムの効率を最適化する上で重要な役割を果たします。デジタル技術は、強化された監視、メンテナンス、およびプロセス最適化を通じて、さらなる効率向上に大きな可能性を提供します。ただし、これらの利点を実現するには、モーター駆動ユニットのすべてのコンポーネントを考慮し、デジタル技術の実装に対する障壁に対処するシステムレベルのアプローチが必要です。 研究の学術的意義: このレポートは、モーター効率の最新動向に関する貴重なハンドブックレベルの概要を提供し、多様な情報源からの情報を構造化されたアクセス可能な形式に統合しています。モーター技術の進化に関する学術的な理解に貢献し、高効率を達成するためのモーター設計、制御戦略、およびデジタル統合の相互作用を強調しています。さまざまなモータータイプとその性能特性の包括的な分析は、電気工学およびエネルギー効率の知識体系に追加されます。 実際的な意味合い: 調査結果は、エネルギー効率を改善し、運用コストを削減しようとしている業界にとって大きな実際的な意味合いを持っています。このレポートは、エンジニアや意思決定者が特定のアプリケーションに適切なモーター技術とVSDを選択するのに役立ちます。モーターシステムの設計と最適化に対するシステムレベルのアプローチの重要性を強調しています。さらに、状態監視、予知保全、およびプロセス最適化のためのデジタル技術の採用の利点を強調し、産業環境におけるスマートモーターシステムの実装のためのロードマップを提供します。 研究の限界と今後の研究分野:

Read More

By userAluminium-J, automotive-J, Technical Data-JApplications, CAD, Die casting, Efficiency, Magnesium alloys, Microstructure, Rare-earth elements, STEP, 自動車産業, 자동차 산업, 해석

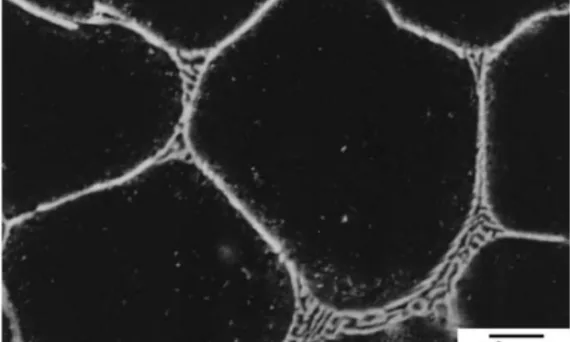

この論文サマリーは、[‘日本金属学会’]によって発行された[‘Die Castingで製造されたCa添加AM50マグネシウム合金における共晶相の研究 (Eutectic Phase Investigation in a Ca-added AM50 Magnesium Alloy Produced by Die Casting)’]論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 概要または序論 673 Kで均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金における共晶相について、X線回折法(XRD)およびエネルギー分散型分光法(EDS)を用いて調査しました。XRDおよびEDS実験の結果、共晶相はC15構造を持つAl₂Ca相で構成されており、平衡状態で10.76 atomic pctのマグネシウムを含んでいることが示されました。Al₂Ca相の溶解度ローブは、Mg-Al-Ca三元系格子において等原子分率66.7 at% Al組成線と平行に位置しており、これはマグネシウムがAl₂Ca相のカルシウムサイトを優先的に置換することを示唆しています。 3. 研究背景: 研究テーマの背景: マグネシウム合金は、従来の工学金属の中で最も低い密度を持ち、自動車の軽量化と燃費効率の向上を目的とした自動車分野での利用が拡大しています。しかし、現在の応用分野は、インストルメントパネルやステアリングホイールなど、室温で作動する一部の部品に限定されています。マグネシウム合金のさらなる実質的な増加は、パワートレイン部品、すなわち作動温度が約450 Kまで上昇する可能性のあるトランスミッションケースやエンジンブロックに合金を利用することで達成できます。これらの応用分野の主な要求事項は、マグネシウム合金の優れた高温性能です。カルシウムは、Mg-Al合金の高温機械的特性を改善するための、費用対効果が高く軽量な希土類元素の代替として考えられています。 既存研究の現状: 先行研究では、1.72 mass pctのカルシウムをダイカストAM50合金に添加すると、クリープ強度が1000倍に増加することが実証されています。AM50合金は、市販のマグネシウム合金の中でも、すでに優れたダイカスト性、延性、および破壊靭性の組み合わせを提供することで知られています。カルシウム添加によるAM50合金の耐クリープ性向上は、図1に示すように、α-Mg結晶粒を囲む共晶相に起因するとされています。この共晶相は、結晶粒界強化に効果的に寄与するか、クリープ変形中のα-Mg結晶粒の塑性流動を抑制する特徴を持つと予想されています。 研究の必要性: Ca添加AM50合金の高温性能を最適化するためには、共晶相の性質を理解することが重要です。非平衡相は、as-die-castのMg-Al-Ca合金で出現する可能性があります。平衡共晶相を正確に特定するためには、等温均質化処理が必要です。本研究は、平衡状態を確実にするために均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金で形成された共晶相を特定することを目的としています。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 本研究の主な目的は、1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金で形成された共晶相を特定することです。この特定は、平衡状態を保証するために均質化処理された試料に対して、X線回折法(XRD)とエネルギー分散型分光法(EDS)の技術を組み合わせて実施されます。 主要な研究課題: 主要な研究課題は、均質化処理されたAM50-1.72 mass%Caダイカスト合金の共晶相の特性評価に焦点を当てています。これには以下が含まれます。 研究仮説: 本研究では、673 Kで均質化処理された1.72 mass pctのカルシウム添加AM50ダイカスト合金の共晶相は、平衡相、潜在的にはAl₂Caであると仮説を立てています。また、マグネシウムがAl₂Ca相に置換される可能性があると仮定し、Mg-Al-Ca三元系における溶解度ローブの方向を分析することにより、この置換の程度と優先順位を調査します。 5.

Read More

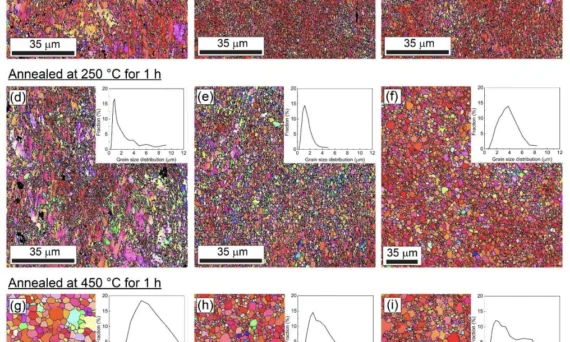

本論文概要は、MDPI発行の「高圧ねじり加工されたMg-RE合金の熱安定性評価と腐食挙動への影響(Evaluation of Thermal Stability and Its Effect on the Corrosion Behaviour of Mg-RE Alloys Processed by High-Pressure Torsion)」論文に基づいて作成されました。 1. 概要: 2. 抄録または序論 本研究論文では、低濃度軽希土類(LREE)含有Mg-1.4Nd合金と低濃度重希土類(HREE)含有Mg-0.6GdおよびMg-0.4Dy合金の微細組織、組織進化、および腐食挙動を評価し、比較しています。合金は高圧ねじり(HPT)加工によって処理され、その後、3.5 wt.% NaCl溶液中で電子後方散乱回折(EBSD)および電気化学試験を用いて、250℃および450℃で1時間等時焼鈍されました。EBSDの結果は、Mg-1.4Nd合金では動的再結晶(DRX)が制限され、不均一な変形微細組織につながったのに対し、Mg-0.6GdおよびMg-0.4Dy合金は、主に等軸の動的再結晶DRX粒から形成された均質な微細組織を示したことを示しています。HPT加工は、3つの合金すべてにおいて偏向した基底組織を誘導しました。250℃での焼鈍後、3つの合金すべてで良好な熱安定性が観察されました。対照的に、450℃での焼鈍は、Mg-1.4Nd合金では均質な等軸微細組織と組織の弱化をもたらし、Mg-0.6GdおよびMg-0.4Dy合金では、安定した基底組織を持つ不均一なバイモーダル微細組織をもたらしました。HPT加工されたMg-RE合金は、結晶粒微細化により改善された耐食性を示しました。しかし、Mg-0.6GdおよびMg-0.4Dy合金の耐食性は、結晶粒サイズの増加により焼鈍温度の上昇とともに低下しましたが、Mg-1.4Nd合金の耐食性は、析出と組織の弱化により450℃での焼鈍後に向上しました。 3. 研究背景: 研究テーマの背景: マグネシウム(Mg)合金は、自動車および航空宇宙産業でますます広く使用されており、生体材料用途としても有望です。機械的特性と耐食性を最適化するには、微細組織の改質と結晶学的組織の弱化が必要です。希土類(RE)元素を添加すると、変形モードを変化させ、転位と粒界の移動を妨げることにより、Mgの成形性が向上し、異方性が減少します。これは、RE固溶体ドラッグと、転位の移動と粒界移動度を妨げる第二相によるものであり、動的再結晶(DRX)と焼鈍中の組織に影響を与えます。RE元素はまた、腐食速度を低下させ、不動態皮膜の形成を促進することにより、耐食性能を向上させます。WE43やE21などのMg-RE合金は構造部品に使用されており、一時的なインプラントとしても検討されています。RE元素は軽希土類元素(LREE)と重希土類元素(HREE)に分類されますが、Mg合金の特性制御における個々の役割とカテゴリー別の役割はまだ明らかになっていません。RE元素、特にHREEの高コストは、広範な応用を制限しており、優れた機械的特性を持つ低RE含有量Mg-RE合金の開発研究を推進しています。 既存研究の現状: 高圧ねじり(HPT)は、高い静水圧の印加により、室温(RT)でMg合金を割れなしに加工できる激しい塑性変形(SPD)技術です。HPTは、高角粒界を持つバルク超微細粒材料を生成し、優れた機械的特性と超塑性特性につながります。DRXによるMg合金の結晶粒微細化は、合金組成、第二相、および加工条件に応じて、ナノまたはマイクロスケールに達する可能性があります。レビューでは、Mg合金の変形加工と腐食挙動に焦点が当てられています。SPD誘起結晶粒微細化は、一般的に粒界の増加により均一腐食を改善します。しかし、Mg-RE合金における強度と成形性の向上は、耐食性能に悪影響を与える場合があります。転位密度の増加と双晶は耐食性を低下させる可能性がありますが、矛盾する結果が存在し、変形特性が有益である可能性を示唆しています。 研究の必要性: HPTは、高密度の転位と空孔を持つ非平衡超微細組織を生成し、回復と結晶粒成長中に機械的特性の損失を引き起こす可能性があります。Mg合金におけるHPTは十分に文書化されていますが、熱安定性と腐食への影響に関する研究は依然として限られています。本研究は、低RE Mg-RE合金、具体的にはMg-1.4Nd(LREE)とMg-0.6GdおよびMg-0.4Dy(HREE)における変形、再結晶微細組織、および組織進化の比較を目的としています。また、3.5 wt.% NaCl溶液中の腐食性能と、RE固溶体元素の影響および微細組織変化との相関関係を調査します。合金組成は、単相Mg-RE合金を確実にするために相図に基づいて選択され、高HREE含有量はコストを考慮して低く選択されました。本研究は、低RE二元Mg-RE合金の微細組織と腐食性能に関する広範な調査の一部であり、Mg-1.4Nd [59] およびMg-0.4Dy [8,9,43,58]、および鋳造状態の腐食挙動に対するRE元素の影響 [13] および均質化処理効果 [65] に関する以前の研究に基づいています。本研究は、Mg合金に対する個々のRE元素の影響の理解を深め、制御された合金設計に貢献することを目指しています。 4. 研究目的と研究課題: 研究目的: 主な研究目的は、低RE含有量Mg-RE合金3種、すなわちLREEを代表するMg-1.4Nd(wt.%)合金とHREEを代表するMg-0.6GdおよびMg-0.4Dy(wt.%)合金の変形および再結晶微細組織と組織進化を比較することです。さらなる目的は、3.5 wt.% NaCl(wt.%)溶液中のこれらのMg-RE合金の腐食性能と、RE固溶体元素の影響および変形および再結晶微細組織の変化との相関関係を明らかにすることです。 主要な研究課題: 本研究で取り組む主要な研究課題は以下のとおりです。 研究仮説: 正式な仮説として明示されていませんが、本研究は以下の期待に基づいて進められました。 5. 研究方法論

Read More