未来の自動車リサイクル:廃車から高純度アルミ展伸材を再生する技術課題と解決策

本技術概要は、Mitsuhiro Otaki氏による学術論文「Present situation and problems on recycling of aluminum wrought alloy scrap materials recovered from end of life vehicle」に基づいています。この論文は、2010年にThe Japan Institute of Light Metalsが発行した「Proceedings of the 12th International Conference on Aluminium Alloys」に掲載されたものです。ダイカスト分野の技術専門家のために、CASTMANが分析・要約しました。

![Fig.2 Simulated result for the amount of aluminum scrap in Japan [1]](https://castman.co.kr/wp-content/uploads/image-3057.webp)

キーワード

- Primary Keyword: 自動車用アルミニウム展伸材リサイクル

- Secondary Keywords: 廃車(ELV)、アルミニウムスクラップ、解体、シュレッダー、不純物除去、塗膜除去、アルミ合金

エグゼクティブサマリー

- 課題: 自動車へのアルミ展伸材利用が増える中、廃車から回収されるスクラップを高品質な展伸材としてリサイクルするには、鉄などの不純物混入と厚い塗膜の除去が大きな障壁となっています。

- 手法: 実際の廃車を用いた解体試験、将来のスクラップ組成を想定したシュレッダー試験、および複数の前処理を比較する塗膜除去試験を実施し、各工程での回収率、不純物レベル、作業環境を定量的に評価しました。

- 重要なブレークスルー: シュレッダー処理とロータリーキルンでの加熱を組み合わせることで、アルミフードの厚い塗膜を効率的に除去し、溶解歩留まりを95%に向上させ、溶解時の作業環境を大幅に改善できることを実証しました。

- 結論: 廃車からのアルミニウム展伸材リサイクルを成功させる鍵は、二次解体による鋼部品の分離と、シュレッダーおよび加熱を組み合わせた塗膜除去プロセスの導入にあります。

課題:なぜこの研究がダイカスト専門家にとって重要なのか

自動車の軽量化要求が高まるにつれ、フード、ドア、ルーフなどにアルミニウム展伸材の採用が拡大しています。これに伴い、将来、廃車(ELV)から発生するアルミスクラップの量と種類も大きく変化します。

従来、ELVから回収されるアルミスクラップの大部分はエンジンブロックやホイールなどの鋳造・ダイカスト部品であり、これらは鉄(Fe)の許容量が比較的高い二次アルミ合金(ADC12など)としてリサイクルされてきました。しかし、本論文のFig.2で示されているように、2018年頃には国内のアルミスクラップ発生量が二次合金の需要を上回る「供給過剰」に転じることが予測されていました。

この状況は、スクラップをより付加価値の高い展伸材としてリサイクルする「クローズドループリサイクル」の必要性を示唆しています。しかし、展伸材はFeなどの不純物許容量が極めて厳しく、ELVに付随するボルトなどの鋼部品からのFe混入が深刻な技術的課題となります。さらに、フードなどに施された厚い塗膜は、溶解時に大量の煙や臭気を発生させ、作業環境を悪化させるだけでなく、溶解歩留まりの低下にも繋がります。これらの課題を克服しない限り、高品質な再生展伸材の安定供給は実現できません。

アプローチ:研究手法の解明

本研究では、ELVからのアルミ展伸材リサイクルにおける現実的な課題を明らかにするため、以下の3つの実験的アプローチを取りました。

- アルミ部品の解体時間評価: 1995年式および2000年式のマツダ・ロードスターを実際に使用し、フード、ラジエーター、コンデンサーなどの主要なアルミ展伸材部品の解体に要する時間を測定。回収の経済性を評価しました。

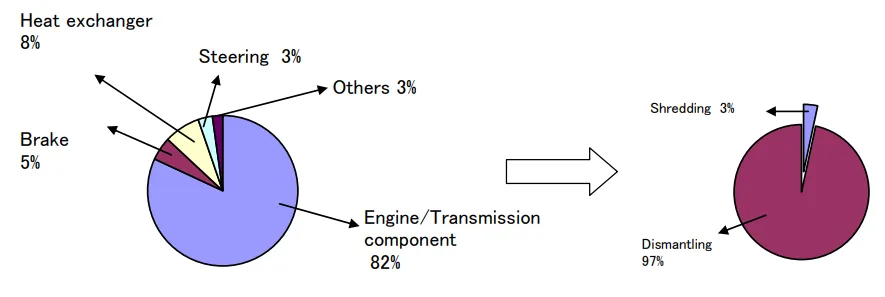

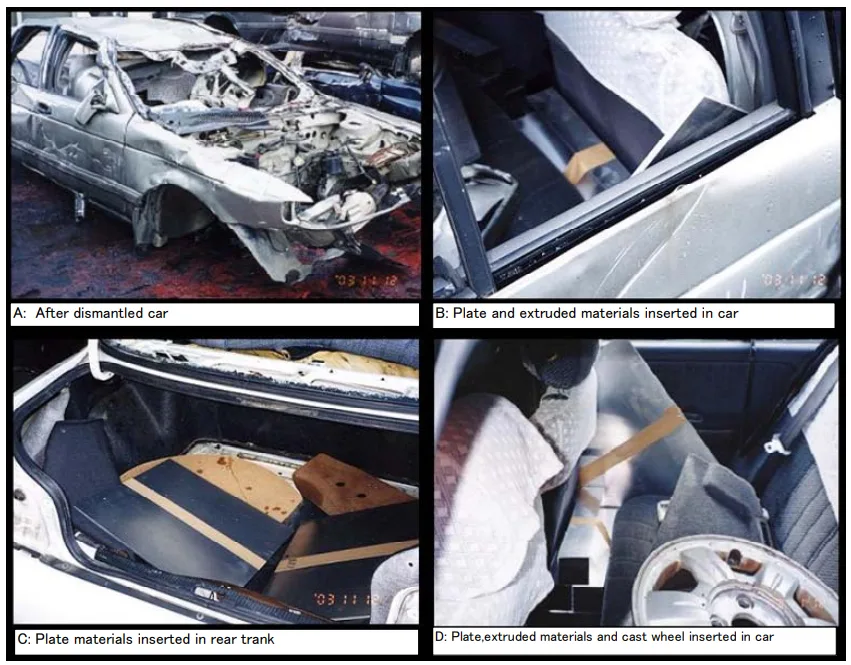

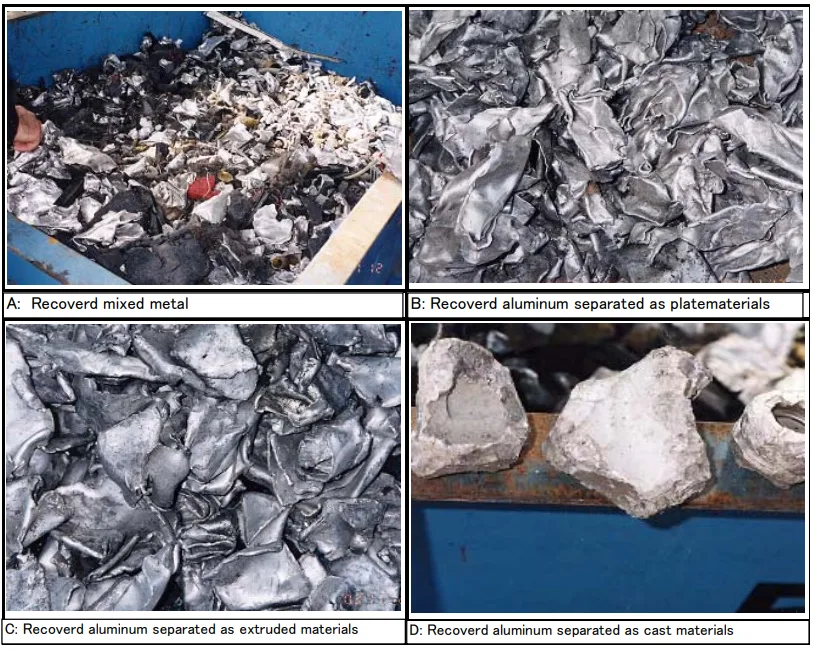

- シュレッダー分離・回収試験: 将来のアルミ展伸材使用量の増加をシミュレートするため、10台の廃車に6000系アルミ板、6063押出形材、AC4CH鋳造ホイールを意図的に追加投入しました(Table 2, 3)。シュレッダー処理後、風力選別、磁力選別、手選別を経て、板材、押出材、鋳造材に分離し、その回収率と化学成分(不純物レベル)を分析しました(Fig. 3)。

- 塗膜除去の前処理法比較: ELVから回収した61枚のアルミフードを用い、塗膜除去のための5つの異なる前処理方法(①無処理、②シュレッダーのみ、③圧延のみ、④ロータリーキルンでの加熱のみ、⑤シュレッダー+加熱)の効果を比較。各方法について、溶解歩留まり、溶解後の成分、溶解時の作業環境(煙、臭い)を評価しました。

ブレークスルー:主要な研究結果とデータ

本研究から得られた、実用上極めて重要な知見は以下の通りです。

発見1:大型展伸材部品の解体は経済的に実現可能

解体試験の結果、1kgを超える大型のアルミ部品は、現在の技術でも経済的に回収可能であることが明らかになりました。Table 1によると、フード、コンデンサー、ラジエーターの解体時間はわずか1分であり、経済性評価で「Ο(良好)」と判断されました。一方で、車両の奥深くに設置されているエバポレーターやヒーターコアは解体に37分以上を要し、「×(困難)」と評価されました。この結果は、リサイクルプロセスにおいて、どの部品を解体対象とし、どの部品をシュレッダー処理に回すかという戦略的な判断の根拠となります。

発見2:シュレッダーと加熱の組み合わせが塗膜除去に最も効果的

塗膜除去に関する比較試験の結果は、リサイクルプロセスの最適化において決定的なデータを提供しました。Table 6に示す通り、前処理を行わずに塗膜付きのフードを溶解した場合、溶解歩留まりは87.4%に留まり、作業環境は煙・臭いともに「bad」でした。これに対し、「シュレッダー処理+ロータリーキルンでの加熱」を組み合わせた場合、溶解歩留まりは95%へと大幅に向上し、作業環境も「good」と劇的に改善されました。この歩留まりは、新品のADC12インゴットを溶解した場合(94.8%)に匹敵する高いレベルです。

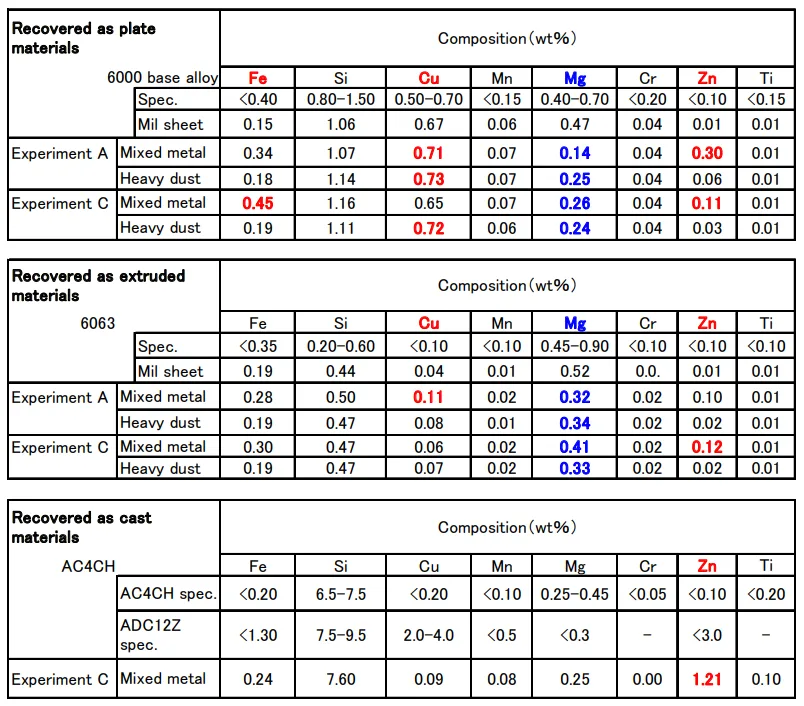

発見3:シュレッダー後の不純物混入は避けられないが、管理は可能

シュレッダー試験後の成分分析(Table 5)では、回収された6000系アルミ板材スクラップ中に、規格値(<0.40%)を超える0.45%のFeや、規格値(<0.10%)を超える0.30%のZnが混入するケースが確認されました。これは、解体しきれなかった鋼製のボルトや亜鉛めっき部品がシュレッダーダストとして付着・混入したことが原因と考えられます。この事実は、シュレッダー処理だけでは高品質な展伸材再生は困難であり、前工程での徹底した解体(二次解体)や、後工程での高度な選別技術の重要性を示唆しています。

研究開発および事業運営への実践的示唆

本研究の結果は、リサイクルプロセスに関わる各部門の専門家にとって、具体的なアクションに繋がるヒントを提供します。

- プロセスエンジニア向け: 塗膜付きのアルミスクラップを扱う際、シュレッダーと加熱を組み合わせた前処理プロセスを導入することで、溶解歩留まりを最大化し、溶解炉周辺の作業環境を安全に保つことができます。これは生産性の向上と労働安全衛生の確保に直結します。

- 品質管理チーム向け: Table 5のデータは、シュレッダー由来のスクラップにはFeやZnが規格値を超えて混入するリスクがあることを明確に示しています。受け入れスクラップの成分分析体制を強化し、不純物レベルに応じて溶解プロセスの調整(希釈材の投入量など)を行う新たな品質管理基準の策定が求められます。

- リサイクルプロセス設計者向け: Fig. 7で提案されているリサイクルフローは、将来の効率的なリサイクルプラントを設計する上での貴重な指針となります。特に、解体段階で鋳造部品と展伸材部品を分離し、展伸材については鋼部品を除去する「二次解体」や「塗膜除去」といった専用ラインを設けることの重要性が示されています。

論文詳細

Present situation and problems on recycling of aluminum wrought alloy scrap materials recovered from end of life vehicle

1. 概要:

- Title: Present situation and problems on recycling of aluminum wrought alloy scrap materials recovered from end of life vehicle

- Author: Mitsuhiro Otaki

- Year of publication: 2010

- Journal/academic society of publication: Proceedings of the 12th International Conference on Aluminium Alloys, The Japan Institute of Light Metals

- Keywords: aluminum alloy scrap, end life of vehicle, recycling, dismantling, shredding

2. Abstract:

日本の自動車用アルミニウム製品は、主にエンジンブロック、トランスミッションケース、ホイールなどの圧造・鋳造品であるが、フロントフードや熱交換器などのアルミニウム展伸材製品も徐々に増加している。廃車(ELV)から解体・破砕されて回収されたアルミニウム材料は、主にダイカスト・鋳造用の二次アルミニウム合金インゴットとしてリサイクルされてきた。将来的には、アルミニウム展伸材スクラップを展伸材用インゴットとしてリサイクルすることが望まれる。ELVから回収された混合アルミニウムスクラップ製品や破砕チップからアルミニウム展伸材を分離するために、いくつかの解体・破砕方法が研究された。実験結果から、技術的な課題は、ELV中の鋼、銅、亜鉛部品からの金属不純物元素の混入防止と、塗膜除去方法の最適化であることが示された。アルミニウム合金製品から鋼部品を分離するためには、二次解体プロセスを導入することが重要である。溶解工程での作業環境の安全性を保つためには、フロントフードの塗膜を効率的に除去するシュレッダーと加熱プロセスが推奨される。フロントフード、ラジエーター、コンデンサーなどの1kgを超える大型アルミニウム展伸材製品は、解体が容易であり、現行技術のみでリサイクルが可能である。

3. Introduction:

日本の自動車用アルミニウム製品は、主にエンジンブロック、トランスミッションケース、ホイールなどの圧造・鋳造品であるが、フロントフードや熱交換器などのアルミニウム展伸材製品も徐々に増加している。廃車(ELV)から解体、破砕、分離されて回収されたアルミニウム材料は、主にダイカスト・鋳造用の二次アルミニウム合金インゴットとしてリサイクルされてきた。将来的には、アルミニウム展伸材スクラップを展伸材用インゴットとしてリサイクルすることが望まれる。ELVから回収された混合アルミニウムスクラップ製品や破砕チップからアルミニウム展伸材を分離するために、いくつかの解体・破砕方法が研究された。

4. 研究概要:

研究トピックの背景:

自動車におけるアルミニウム展伸材の使用が増加しており、従来の鋳造・ダイカスト用途だけでは将来的に発生するスクラップを吸収しきれなくなる可能性がある。そのため、展伸材スクラップを展伸材として再利用するクローズドループリサイクルの確立が求められている。

従来研究の状況:

ELVからのアルミスクラップは、主に二次アルミ合金インゴットとしてリサイクルされており、展伸材へのリサイクルは技術的課題が多く、確立されていなかった。

研究の目的:

ELVから回収されるアルミニウム展伸材スクラップを効率的に分離・リサイクルするための技術的課題(不純物混入、塗膜除去)を実験的に明らかにし、その解決策を提案すること。

研究の核心:

実際のELVを用いた解体試験、シュレッダー試験、塗膜除去試験を通じて、各プロセスの有効性と課題を定量的に評価し、将来のELVリサイクルにおける最適なプロセスフローを提案した。

5. 研究方法

研究デザイン:

本研究は、①ELVからのアルミ部品の解体性評価、②将来のスクラップ組成を想定したシュレッダー分離試験、③塗膜除去のための前処理法比較、という3つの実験的アプローチから構成される。

データ収集・分析方法:

解体試験では作業時間を測定。シュレッダー試験では回収された各アルミ材の重量を測定し、化学成分分析を実施。塗膜除去試験では、溶解後の歩留まり、化学成分、および溶解時の作業環境(煙、臭い)を定性的に評価した。

研究対象と範囲:

対象は廃車(ELV)から回収されるアルミニウムスクラップ、特に展伸材に焦点を当てている。1990年代から2000年代初頭の車両をベースとし、将来のアルミ使用量増加をシミュレーションに含めている。

6. 主要な結果:

主要な結果:

- 1kg以上の大型アルミ展伸材部品(フード、ラジエーター等)は、1分程度の短時間で解体可能であり、経済的に回収できる。

- シュレッダー処理とロータリーキルンでの加熱を組み合わせることで、フードの厚い塗膜を効率的に除去でき、溶解歩留まりを95%まで向上させ、作業環境を大幅に改善できる。

- シュレッダープロセス後のアルミスクラップには、鋼部品由来のFeやZnが規格値を超えて混入するリスクがあり、二次解体や選別プロセスの重要性が示された。

- 手選別により、シュレッダー後の混合アルミスクラップを板材、押出材、鋳造材に分離することは容易であった。

図表リスト:

- Fig.1 Experimental result of the dismantling test

- Fig.2 Simulated result for the amount of aluminum scrap in Japan [1]

- Fig.3 Flow of the shredding test

- Fig.4 Appearance of the inserted materials at the shredding test

- Fig.5 Appearance of the recovered aluminum alloy materials

- Fig.6 Appearance of the melting furnace without any pre-treatment

- Fig.7 Recommended aluminum material recycling flow by ELV

- Table1 Experimental results for several parts recovered from ELV

- Table2 Kinds of the used material for experiment

- Table3 Amounts of the used material for experiment

- Table4 weight of recovered materials

- Table5 Typical compositions of each recovered aluminium material

- Table6 Result of removal test of paint over the aluminium materials

7. 結論:

ELVから回収された混合アルミスクラップや破砕チップからアルミ展伸材を分離するために、いくつかの解体・破砕方法が検討された。実験結果から、技術的課題は、ELV中の鋼、銅、亜鉛部品からの金属不純物元素の混入防止と、アルミニウム部品上の厚い塗膜の除去方法の最適化であることが示された。アルミニウム合金製品から鋼部品を分離するためには、二次解体プロセスを導入することが重要である。溶解工程での作業環境の安全性を保つためには、フロントフードの厚い塗膜を効率的に除去するシュレッダーと加熱の組み合わせプロセスが推奨される。フロントフード、ラジエーター、コンデンサーなどの1kgを超える大型アルミニウム展伸材製品は、解体が容易であり、現行技術のみでリサイクルが可能である。推奨されるELVからのアルミリサイクルフローがFig.7に示されている。

8. 参考文献:

- [1] M. Otani et.al. : Pre-print of JILM 107 (2004) 331.

- [2] M.Otaki et.al.: JSAE 35, 5 (2005) 241.

- [3] M.Yanagawa et.al: Pre-print of JILM 107 (2004) 329.

専門家Q&A:技術的な疑問にお答えします

Q1: なぜこの研究では1994年式や1995/2000年式の古い車両をテストに使用したのですか? A1: この論文は2010年に発表されたものであり、研究当時に廃車(ELV)として市場に流通していた一般的な車齢(10年以上)の車両を現実的な研究対象としたためです。1994年式の車両を用いた解体試験(Fig.1)では、当時のアルミ使用率(5.9%)や部品構成を把握し、リサイクルプロセスのベースラインを確立しています。これにより、将来の変化を予測するための信頼性の高い基準点を得ることができました。

Q2: シュレッダー試験でアルミ材を追加投入したのはなぜですか? A2: この研究は、将来の自動車におけるアルミ展伸材の使用量増加を見越したものです。Table 3にあるように、研究当時のELVだけでは、将来発生が予測される量の展伸材スクラップが得られません。そのため、将来のスクラップ組成を現実的にシミュレートするために、意図的に6000系板材や6063押出材を追加投入しました。これにより、将来的な大量処理における分離・回収技術の課題をより正確に評価することが可能になりました。

Q3: Table 5を見ると、回収されたアルミ板材のFe含有量が規格値を超えることがありますが、これは展伸材としてリサイクルできないということですか? A3: 必ずしもそうとは言えません。この結果は、シュレッダープロセス単独ではFeの完全な分離が難しいという重要な課題を示しています。論文の結論でも強調されているように、これを解決するためには「二次解体プロセスを導入して鋼部品を分離する」ことが不可欠です。また、溶解前の選別技術の高度化や、溶解後の溶湯処理によってFeを除去する技術と組み合わせることで、展伸材としてのリサイクルは十分に可能になると考えられます。

Q4: 塗膜除去において、なぜ「加熱のみ」より「シュレッダー+加熱」の方が溶解歩留まりが高いのですか? A4: Table 6によると、「加熱のみ」の歩留まりは92.8%、「シュレッダー+加熱」は95%でした。この差は、熱効率の違いに起因すると考えられます。シュレッダー処理によってアルミが細かく破砕されると、単位重量あたりの表面積が増加します。これにより、ロータリーキルン内での熱伝達効率が向上し、塗膜がより均一かつ完全に燃焼・除去されます。結果として、溶解時に酸化物(ドロス)として失われるアルミ量が減少し、歩留まりが向上したと推察されます。

Q5: Fig.2の予測では2018年にアルミスクラップが余剰に転じるとされていますが、これはリサイクル業界にとって何を意味しますか? A5: これは、日本国内で発生するELV由来のアルミスクラップの総量が、国内の二次アルミ合金(主に鋳造・ダイカスト用)の需要を超えるという重大な転換点を示しています。つまり、従来のように鋳造用途だけでスクラップを吸収しきれなくなるため、新たな需要先、すなわち展伸材へのリサイクル(クローズドループリサイクル)や輸出を本格的に確立しなければならないという警鐘です。この予測が、本研究の背景にある重要な動機となっています。

結論:より高い品質と生産性への道を拓く

自動車の軽量化に伴うアルミニウム展伸材の増加は、リサイクル業界に新たな課題と機会をもたらしています。本研究は、廃車から高品質な展伸材を再生するための具体的かつ実践的な解決策を提示しました。特に、二次解体による不純物分離と、シュレッダーおよび加熱を組み合わせた効率的な塗膜除去は、自動車用アルミニウム展伸材リサイクルの実現に向けた重要な鍵となります。これらのプロセスを最適化することで、環境負荷を低減し、貴重な資源を循環させることが可能になります。

CASTMANでは、最新の業界研究を応用し、お客様の生産性と品質の向上を支援することをお約束します。本稿で議論された課題がお客様の事業目標と関連する場合、ぜひ当社のエンジニアリングチームにご相談ください。これらの原則がお客様のコンポーネントにどのように実装できるか、共に探求してまいります。

著作権情報

- このコンテンツは、Mitsuhiro Otaki氏による論文「Present situation and problems on recycling of aluminum wrought alloy scrap materials recovered from end of life vehicle」に基づく要約および分析です。

- 出典: Proceedings of the 12th International Conference on Aluminium Alloys, September 5-9, 2010, Yokohama, Japan, pp. 199-205

この資料は情報提供のみを目的としています。無断での商業利用は禁じられています。 Copyright © 2025 CASTMAN. All rights reserved.