最大33%の軽量化を実現:次世代マルチマテリアル車体の設計と異種金属接合の最前線

本技術概要は、学術論文「マルチマテリアル車体とそれを実現する異種金属接合技術」(著者:内藤 淳也博士、鈴木 礼一博士、掲載誌:KOBELCO TECHNOLOGY REVIEW、2020年)に基づいています。

キーワード

- プライマリーキーワード: マルチマテリアル車体

- セカンダリーキーワード: 異種金属接合, 車体軽量化, 超高張力鋼板, アルミ合金, 神戸製鋼, EASW

エグゼクティブサマリー

- 課題: 燃費規制の強化と電動化の進展に伴い、安全性や性能を維持しつつ、自動車の抜本的な軽量化が求められている。

- 手法: EセグメントSUVをベースに、超高張力鋼板とアルミ合金の使用比率を変えた4つのマルチマテリアル車体設計ケースを考案し、衝突解析と剛性評価を通じて軽量化効果を試算した。

- 重要なブレークスルー: アルミ合金を積極的に採用したマルチマテリアル設計により、従来の鋼製車体と比較して最大33%の重量削減が可能であることが示された。

- 結論: 大幅な車体軽量化にはマルチマテリアル化が不可欠であり、その実現には、コストと性能の課題を克服する革新的な異種金属接合技術が鍵となる。

課題:なぜこの研究がダイカスト専門家にとって重要なのか

世界的なCO2排出規制の強化と、それに伴う燃費効率向上の要求は、自動車業界にとって最重要課題です。さらに、ハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)へのシフトは、バッテリーや水素タンクといった重量部品の搭載を必須とし、車両全体の重量増加を招いています。この重量増は、運動性能や衝突性能に直接影響するため、パワートレインの種類に関わらず、車体の軽量化はこれまで以上に重要性を増しています。

従来、高級車を中心にボンネットやトランクといったパネル部品でアルミ化が進んできましたが、さらなる軽量化と衝突安全性の両立のためには、車体骨格そのものに超高張力鋼板やアルミ合金を適材適所に配置する「マルチマテリアル構造」が不可欠です。しかし、特性の全く異なる材料、特に鋼とアルミニウムを組み合わせるには、従来の溶接技術が使えないという大きな壁が存在します。この接合技術の課題をいかに克服するかが、次世代自動車開発の成否を分けるのです。

アプローチ:研究方法の解明

本研究では、具体的な軽量化効果を定量的に評価するため、市販のEセグメントSUVをベースモデルとして設定し、詳細なシミュレーションが行われました。

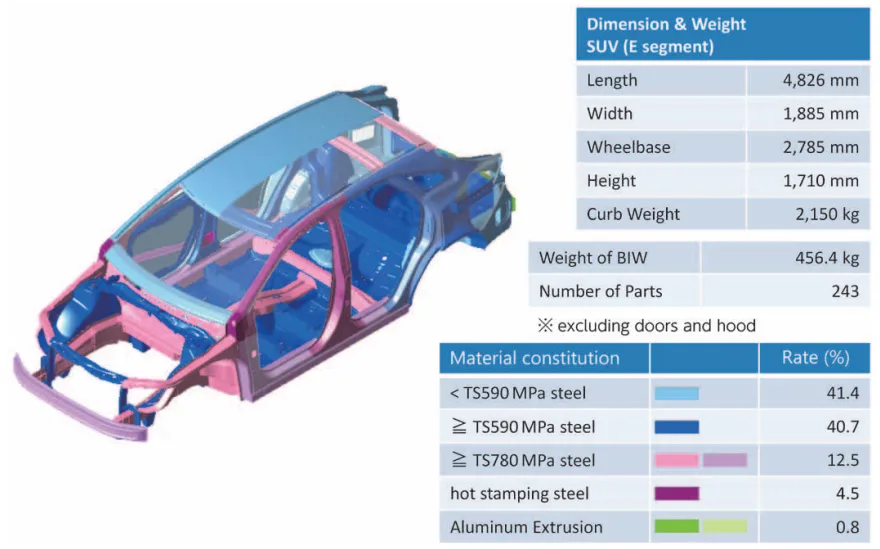

- ベースモデル: 車体全体が鋼板で構成され、約40%が590MPa級高張力鋼板、約12.5%が780MPa級以上の超高張力鋼板で占められる車両。

- 設計ケース: 以下の4つの異なる方針に基づき、軽量化設計を実施。

- ケース1: 比較的安価な超高張力鋼板を最大限に活用する。

- ケース2 & 3: 鋼とアルミ合金を組み合わせ、部品点数の削減も視野に入れた重量削減を目指す。

- ケース4: 衝突要件が厳しい部品にのみ高張力鋼板を適用し、アルミ合金を最大限に活用する。

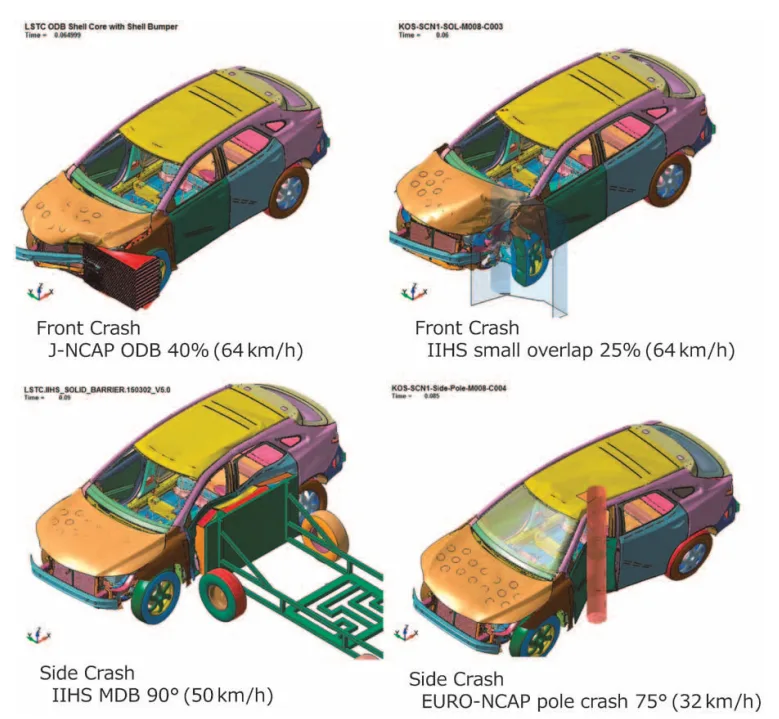

- 評価基準: 設計された各車体は、(a) 主要な衝突基準(J-NCAP、IIHS、EURO-NCAPなど)に基づく衝突解析で各部位の変形量が「Good」評価を得ること、(b) 車両全体の動的剛性(ねじり剛性50Hz以上、曲げ剛性40Hz以上)を満たすこと、という2つの要件をクリアする必要がありました。

ブレークスルー:主要な研究結果とデータ

シミュレーションの結果、マルチマテリアル化による軽量化の大きな可能性と、それに伴う課題が明確になりました。

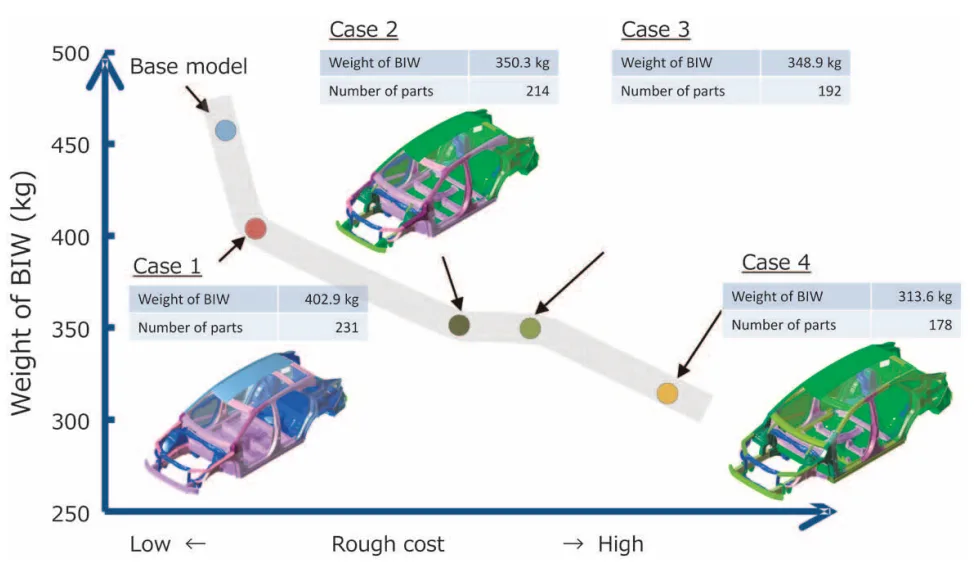

発見1:最大33%の重量削減を達成、ただしコストとのトレードオフ

各設計ケースにおける軽量化の効果は顕著でした。図3が示すように、ベースモデルの車体重量456.4kgに対し、ケース1(超高張力鋼板の多用)では12%(53.5kg)、ケース2および3(鋼とアルミの併用)では22~24%(106.1~107.5kg)の軽量化を達成しました。特に、ケース4(アルミ合金の積極採用)では33%(142.8kg)という最大の軽量化を実現しました。 しかし、この軽量化はコスト増と引き換えです。図3の横軸「ラフコスト」が示す通り、軽量化率が高い設計ほどコストが増加する傾向にあり、材料費と加工費のバランスが実用化の鍵となります。また、アルミダイカストや押出材の活用により、部品点数をベースモデルの243点からケース4では178点まで削減できることも示されました。

発見2:高性能な異種金属接合技術が実用化の鍵

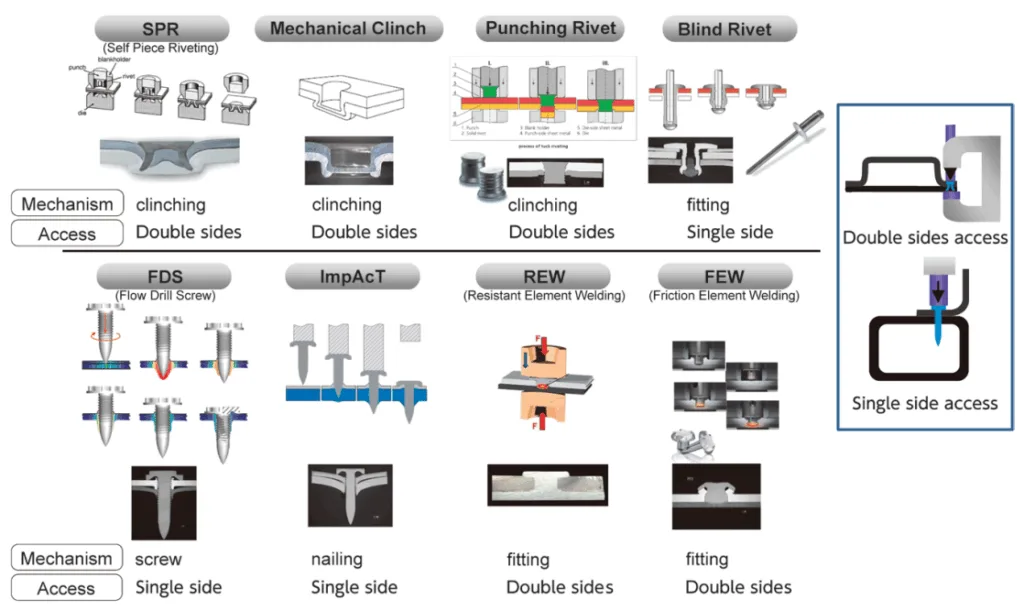

鋼とアルミの接合には、溶融させると脆い金属間化合物が生成されるため、従来の溶接は適用できません。そのため、図4に示すSPR(セルフピアスリベット)やFDS(フロウドリルスクリュー)といった機械的接合が主流です。しかし、これらの方法は鋼板の強度が高くなるにつれて適用が困難になるという課題がありました。

この課題に対し、神戸製鋼が独自に開発した「エレメントアークスポット溶接(EASW)」が画期的な解決策として提示されています。図6の接合強度比較データを見ると、EASWは従来のSPRやFDSと比較して、引張せん断強度(TSS)と十字引張強度(CTS)の両方で優れた強度を発揮することが分かります。EASWは高張力鋼板の塑性変形を伴わないため、ホットスタンプ材のような超高強度部材にも適用可能であり、マルチマテリアル化の適用範囲を大きく広げる可能性を秘めています。

研究開発および製造現場への実践的な示唆

- プロセスエンジニア向け: 本研究は、従来の抵抗スポット溶接から脱却し、SPR、FDS、そして特にEASWのような新しい接合プロセスへの移行の必要性を示唆しています。特に、EASWの自動化を目指して開発されたロボットシステム(図7)は、これらの新技術を量産ラインに導入する際の具体的なイメージを提供します。

- 品質管理チーム向け: 異種金属接合部における電食(ガルバニック腐食)は重大な品質課題です。本稿では、接着剤の併用が有効な対策として述べられています。EASWのような新しい接合方法については、図6に示される強度データをベンチマークとして、新たな品質検査基準を確立する必要があります。

- 設計エンジニア向け: 4つの設計ケースは、材料選択、重量、コスト、部品点数の間に明確なトレードオフがあることを示しています。特に、アルミダイカストや押出材を用いることで部品点数を大幅に削減できる(ケース4では243点→178点)という結果は、初期設計段階における重要な検討事項です。また、EASWが片側からのアクセスで接合可能であることは、設計の自由度を高める上で大きな利点となります。

論文詳細

マルチマテリアル車体とそれを実現する異種金属接合技術

1. 概要:

- 論文名: Multi-material Automotive Bodies and Dissimilar Joining Technology to Realize Multi-material

- 著者: Dr. Junya NAITO, Dr. Reiichi SUZUKI

- 発行年: 2020

- 掲載誌/学会: KOBELCO TECHNOLOGY REVIEW NO. 38 MAR. 2020

- キーワード: マルチマテリアル, 自動車車体, 軽量化, 異種金属接合, 超高張力鋼板, アルミ合金, EASW

2. 要旨:

本稿は、超高張力鋼板とアルミ合金を用いたマルチマテリアル車体設計を紹介し、従来の鋼製車体から12~33%の軽量化効果を試算した結果を報告する。また、マルチマテリアル車体の実現に不可欠な異種金属接合の必要性について解説するとともに、神戸製鋼が独自に開発した異種金属接合技術についても説明する。

3. 緒言:

地球環境保護の観点から、CO2排出量削減を目的とした燃費規制が各国で強化されている。また、自動車に求められる燃費性能、環境性能、運動性能、安全性能の水準は日々高まっている。内燃機関車の効率向上に加え、HEV、PHEV、EV、FCVといった電動化への動きも加速している。これらの電動車はバッテリーや水素タンクといった重量物を新たに搭載するため、運動性能や衝突性能を考慮すると、パワートレインの種類によらず車両全体の軽量化要求は変わらない。この要求に応えるため、近年では高張力鋼板やアルミ合金を組み合わせたマルチマテリアル化が進展しており、その実現には、異なる物性を持つ材料を効果的に組み合わせる設計・評価技術、および高張力鋼板とアルミ合金のような難接合材を低コスト・高強度で接合する異種金属接合技術の開発が重要となる。

4. 研究の概要:

研究トピックの背景:

自動車業界における継続的なCO2排出規制強化と、バッテリー等の重量物を搭載する電動化の潮流により、車体の大幅な軽量化が喫緊の課題となっている。これに対応するため、従来の鋼製モノコックボディから、超高張力鋼板、アルミ合金、さらには樹脂材料などを適材適所に配置するマルチマテリアル化が主流となりつつある。

従来の研究の状況:

欧米の軽量化プロジェクトにおいて、マルチマテリアルボディの軽量化効果が試算された例は存在する。しかし、特定の車体に対して適用材料の比率と軽量化効果の関係性を定量的に評価した公知の事例は少ない。また、異種金属の接合においては、機械的接合や接着剤が用いられているが、高強度鋼板への適用性や接合強度に課題があった。

研究の目的:

本研究の目的は、第一に、特定の車体(EセグメントSUV)を対象として、鋼とアルミ合金の適用比率を変化させた軽量設計の事例を示し、軽量化効果と部品点数削減効果を試算することである。第二に、マルチマテリアル車体を実現するために必要な既存の異種金属接合技術と、神戸製鋼が開発中の低コストな異種金属接合技術を紹介することである。

中核研究:

研究は二つの主要な部分から構成される。一つ目は、鋼とアルミをベースとした車体骨格の軽量化効果の試算である。ベースとなる全鋼製の車体に対し、超高張力鋼板の活用度やアルミ合金の適用率を変えた4つの設計ケースを設け、衝突解析シミュレーション等を用いて性能を評価し、重量削減率を算出した。二つ目は、異種金属接合技術に関する考察である。鋼とアルミの接合における課題(金属間化合物の生成、電食)を述べ、SPRやFDSといった既存の機械的接合方法を概説する。さらに、これらの従来法の課題を克服する新技術として、神戸製鋼が開発した「エレメントアークスポット溶接(EASW)」のメカニズムと優れた接合強度を提示する。

5. 研究方法

研究デザイン:

比較設計研究の手法を採用。ベースラインとして全鋼製のEセグメントSUV車体(ボディインホワイト)を設定。これに対し、材料構成(超高張力鋼板、アルミ合金のシート、押出材、鋳造材)を変化させた4つの代替設計案(ケース1~4)を作成し、性能要件に対する適合性を評価した。

データ収集と分析方法:

評価はシミュレーションに基づき実施された。衝突性能は、J-NCAP、IIHS、EURO-NCAPなどの代表的な衝突ケースのシミュレーションにより、各部品の変形量を評価した。車体剛性は、動的剛性解析により、ねじり剛性と曲げ剛性を算出した。各ケースの重量、部品点数を算出し、コストは材料費と加工・接合工程の削減効果を考慮した相対的な「ラフコスト」として比較評価した。

研究対象と範囲:

研究の範囲は、EセグメントSUVの車体(ボディインホワイト、ドア・フード類は除く)に限定される。検討された材料は、各種強度の鋼板、およびシート、押出材、鋳造材といった形態のアルミ合金である。接合技術については、機械的接合、接着剤、そして新たに提案されたEASWを対象としている。

6. 主要な結果:

主要な結果:

- ベースモデル(全鋼製、456.4kg)に対し、ケース1(超高張力鋼板の最大限活用)では12%の軽量化を達成した。

- ケース2および3(鋼とアルミ合金の組み合わせ)では、22~24%の軽量化を達成した。

- ケース4(アルミ合金の積極的活用)では、33%という最大の軽量化を達成した。

- 軽量化効果の増大は、ラフコストの上昇と相関関係にあることが示された。

- アルミの鋳造材や押出材の適用により、部品点数をベースモデルの243点から、ケース4では178点まで削減することができた。

- 神戸製鋼が開発したEASW接合技術は、従来のSPRやFDS等の異種材接合方法と比較して、引張せん断強度(TSS)および十字引張強度(CTS)の両方で高い値を示した。

図の名称リスト:

- Fig. 1 Body-in-white, main specifications, and material constitution of base vehicle

- Fig. 2 Deformation of vehicle in typical cases of crash simulation

- Fig. 3 Results of light weight design

- Fig. 4 Practically applied methods of joining dissimilar metals for car body structure

- Fig. 5 Basic mechanism of EASW

- Fig. 6 Joining strength of EASW

- Fig. 7 Prototype robot system for EASW (right) and appearance of joining (left)

7. 結論:

CO2排出規制や衝突安全規制を考慮すると、自動車車体の軽量化は継続的な取り組みが必要であり、そのための手段としてマルチマテリアル化の流れは不可避である。欧米ではすでにマルチマテリアル車体の実用化が進んでおり、日本においても各社が実用化に向けた取り組みを強化している。自動車産業は国力を代表する基幹産業であることから、今後は産官学連携や異業種・サプライチェーン間の連携など、これまで以上の取り組みが期待される。神戸製鋼としても、自動車の軽量化に向けた取り組みに貢献していく所存である。

8. 参考文献:

- 1) M. Maeda et al. Knowledge creation and integration. April, 2017, pp.46-63.

- 2) H. Sakagami et al. Journal of the Society of Automotive Engineers of Japan. 2016, Vol.70, No.8, pp.42-44.

- 3) Jens Meschke. ALIVE Final publishable summary report. Nov. 2016.

- 4) Tim Skszek et al. Multi-Material Lightweight Vehicles. June 2015.

- 5) R. Suzuki. Welding technology. January 2017. pp.64-72.

- 6) R. Suzuki et al. International Institute of Welding. July 2018, Doc.XII-2390-18.

- 7) L. CHEN et al. R&D Kobe Steel Engineering Reports. 2018, Vol.67, No.1, pp.104-110.

専門家Q&A:トップ質問への回答

Q1: なぜこの研究のベース車両としてEセグメントSUVが選ばれたのですか?

A1: 論文ではEセグメントSUVをベース車両として使用したと記述されています。この車種は、一般的に車重が重く軽量化の要求が高いこと、また、アルミなどの新素材が早期に採用される傾向にある高級車セグメントであることから、マルチマテリアル化の効果を検証する上で代表的なモデルとして選定されたと考えられます。

Q2: 高張力鋼板とアルミ合金を接合する際の主な技術的課題は何ですか?

A2: 主な課題は2点あります。第一に、従来の溶融溶接では、鋼とアルミの界面に脆い金属間化合物が生成され、実用的な強度を持つ継手が得られません。第二に、異種金属が接触すると、水分を介して局部電池が形成され、アルミ側が優先的に腐食する「電食(ガルバニック腐食)」が発生する問題があります。

Q3: 神戸製鋼が開発したEASW技術は、これらの課題をどのように克服するのですか?

A3: EASWは、母材である鋼とアルミを直接溶融させない点で画期的です。まずアルミ板に中空の鋼製エレメント(リベット)を挿入し、そのエレメントと下側の鋼板をアーク溶接で接合します。これにより、アルミ板を挟み込む形で締結するため、脆い金属間化合物の生成を回避します。また、高張力鋼板を塑性変形させる必要がないため、ホットスタンプ材のような超高強度材にも適用できる利点があります。

Q4: この研究では最大33%という大幅な軽量化が示されていますが、そのトレードオフは何ですか?

A4: 図3に示されている通り、明確なトレードオフはコストです。軽量化率を高めるためにアルミ合金の使用比率を増やすと(ケース1からケース4へ)、材料コストや複雑な加工・接合プロセスのため、「ラフコスト」が大幅に増加します。実用化には、この重量削減効果とコストのバランスを取ることが極めて重要になります。

Q5: マルチマテリアル設計は、重量削減以外にどのようなメリットをもたらしましたか?

A5: 本研究では、アルミダイカストや押出材を活用することで、部品点数を削減できるというメリットが示されています。ベースモデルの部品点数が243点だったのに対し、アルミを最も積極的に使用したケース4では178点まで削減されました。これは、複数のプレス部品を一体成型できるダイカストの特性によるもので、組み立て工程の簡素化にも繋がります。

Q6: 4つの設計ケースすべてが満たすべき主要な性能要件は何でしたか?

A6: すべての設計は、2つの主要な性能要件を満たす必要がありました。一つは、主要な衝突基準に基づく衝突解析シミュレーションにおいて、各部位の変形量が「Good」と評価されること。もう一つは、車両全体の動的剛性として、ねじり剛性が50Hz以上、曲げ剛性が40Hz以上という目標値を達成することでした。

結論:より高い品質と生産性への道を拓く

本稿で示されたように、将来の自動車開発において、マルチマテリアル車体は避けて通れない重要な技術です。大幅な軽量化という大きなメリットがある一方で、コストや異種金属接合という技術的課題が存在します。特に、アルミダイカストによる部品の一体化は、軽量化と部品点数削減を両立させる有効な手段であり、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、EASWのような革新的な接合技術が不可欠です。

CASTMANでは、最新の業界研究を応用し、お客様の生産性と品質の向上を支援することに尽力しています。本稿で議論された課題がお客様の事業目標と一致する場合、これらの原則をお客様のコンポーネントにどのように実装できるか、ぜひ当社のエンジニアリングチームにご相談ください。

著作権情報

このコンテンツは、論文「Multi-material Automotive Bodies and Dissimilar Joining Technology to Realize Multi-material」(著者:Dr. Junya NAITO, Dr. Reiichi SUZUKI)に基づく要約および分析です。

出典: KOBELCO TECHNOLOGY REVIEW NO. 38 MAR. 2020 (本稿に直接のリンクは提供されていません)

この資料は情報提供のみを目的としています。無断での商業利用は禁じられています。 Copyright © 2025 CASTMAN. All rights reserved.